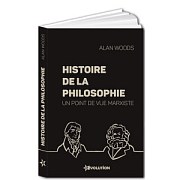

Ce texte d’Alan Woods a été publié pour la première fois en juin 2013, en anglais. Nous l'avons publié sous forme de livre en vente ici : Les idées de Karl Marx

Marx est mort il y a 130 ans. Pourquoi commémorer un homme mort en 1883 ? Au début des années 1960, en Grande-Bretagne, le Premier ministre travailliste Harold Wilson nous déconseillait de chercher des solutions dans le cimetière de Highgate, où Marx est enterré. Comment ne pas être d’accord avec lui ? Dans ce cimetière, on ne peut trouver que de vieux os, de la poussière et une stèle assez laide.

Cependant, lorsque nous parlons de la pertinence de Karl Marx, aujourd’hui, nous ne faisons pas référence aux cimetières, mais aux idées – aux idées qui ont résisté à l’épreuve du temps et en sont sorties triomphantes, ce que même des ennemis du marxisme sont forcés d’admettre. L’effondrement économique de 2008 a montré qui est dépassé – et ce n’est pas Karl Marx.

Pendant des décennies, les économistes ont répété sans relâche que les prédictions de Marx sur le cycle économique étaient totalement désuètes. Elles étaient considérées comme des idées du XIXe siècle – et ceux qui les défendaient encore comme d’incurables dogmatiques. Mais il s’avère que, finalement, ce sont les idées pro-capitalistes qui doivent être reléguées dans la poubelle de l’histoire. Les idées de Marx, elles, ont été complètement validées.

Il y a quelques années, l’ex-Premier ministre britannique Gordon Brown proclamait avec assurance « la fin du cycle croissance-récession ». Après le krach de 2008, il a dû ravaler ses propres mots. La crise de l’euro montre que la bourgeoisie européenne ne sait pas comment résoudre les crises en Grèce, en Espagne et en Italie, lesquelles menacent l’avenir de la monnaie commune et de l’Union Européenne elle-même. Cela pourrait être le catalyseur d’un nouvel effondrement économique mondial – encore plus profond que la crise de 2008.

Même certains économistes bourgeois sont obligés de reconnaître ce qui devient de plus en plus évident : le capitalisme contient en lui-même les germes de sa propre destruction ; c’est un système anarchique et chaotique caractérisé par des crises périodiques qui jettent les gens au chômage et génère une grande instabilité politique et sociale.

Le fait est que la crise économique actuelle n’était pas supposée se produire. Jusqu’à récemment, la plupart des économistes bourgeois pensaient que s’il était laissé à lui-même, le marché serait capable de résoudre tous les problèmes en établissant comme par magie une péréquation entre l’offre et la demande (« l’hypothèse du marché efficient »), de sorte qu’il ne pourrait jamais y avoir de répétition du krach de 1929 et de la Grande Dépression.

Les théories de Marx sur les crises de surproduction avaient été jetées dans la poubelle de l’histoire. On considérait comme des excentriques ceux qui défendaient encore l’idée marxiste selon laquelle le système capitaliste est déchiré par d’insolubles contradictions. La chute de l’Union Soviétique n’avait-elle pas démontré la faillite du communisme ? L’histoire n’avait-elle pas abouti au triomphe final du capitalisme, désormais le seul système socio-économique possible ?

Cependant, en l’espace de 20 ans (une courte période à l’échelle de la société humaine), la roue de l’histoire a fait un demi-tour. Aujourd’hui, les anciens critiques de Marx et du marxisme chantent une toute nouvelle mélodie. Ils prennent très au sérieux la théorie économique de Marx. Un nombre croissant d’économistes étudient de près les écrits de Marx, dans l’espoir de comprendre ce qui a mal tourné.

De précieux aveux

En juillet 2009, après le début de la récession, The Economist a organisé un séminaire, à Londres, pour discuter la question suivante : « Qu’est-ce qui ne va pas dans nos théories économiques ? » Cela révélait que, pour un nombre croissant d’économistes, la théorie dominante n’avait aucune pertinence. Le Prix Nobel Paul Krugman y a fait un aveu étonnant : « ces trente dernières années, les développements de la théorie macroéconomique ont été, au mieux, spectaculairement inutiles – au pire, positivement nuisibles. » Ce jugement est une épitaphe appropriée pour les théories des économistes bourgeois.

Les événements ayant semé quelques graines de bon sens dans les têtes de certains penseurs bourgeois, nous voyons fleurir toutes sortes d’articles reconnaissant de mauvaise grâce que, finalement, Marx avait raison. Même le journal officiel du Vatican, L’Osservatore Romano, a publié en 2009 un article faisant l’éloge du diagnostic de Marx sur les inégalités de revenus, ce qui revenait à approuver l’homme ayant déclaré que la religion est l’opium du peuple. Das Kapital est aujourd’hui un best-seller en Allemagne. Au Japon, il a été publié en version manga.

George Magnus, un analyste économique de la banque UBS, a écrit un article au titre intriguant : Donnons à Karl Marx une chance de sauver l’économie mondiale. La banque suisse UBS est un pilier du secteur financier, avec des bureaux dans plus de 50 pays et plus de 2000 milliards de dollars d’actifs. Déjà, dans un essai pour Bloomberg View, Magnus avait écrit que « l’économie globale, aujourd’hui, ressemble de façon troublante à ce que Marx avait anticipé. »

Dans son article, il décrit des décideurs politiques « luttant pour comprendre le déferlement de panique financière, de manifestations et d’autres maux affligeant le monde » – et suggère qu’ils feraient bien d’étudier les travaux d’un « économiste mort il y a longtemps, Karl Marx. » Il écrit : « Considérez, par exemple, la prédiction de Marx concernant la manière dont se manifesterait le conflit entre capital et travail. Comme il l’a écrit dans Das Kapital, la course au profit et à la productivité des entreprises les mène naturellement à avoir de moins en moins besoin de travailleurs, ce qui crée une ʺarmée industrielle de réserveʺ de pauvres et de chômeurs : ʺl’accumulation de la richesse à un pôle est, par conséquent, en même temps l’accumulation de la misère à l’autre pôle.ʺ (Marx) »

Magnus poursuit : « Le processus qu’il [Marx] décrit est visible à travers le monde développé, particulièrement dans les efforts des compagnies américaines pour réduire les coûts et éviter d’embaucher, ce qui a fait monter la part des profits des entreprises américaines dans la production globale à son plus haut niveau depuis au moins 60 ans, pendant que le taux de chômage reste à 9,1 % et que les salaires stagnent.

« Pendant ce temps, les inégalités de revenus aux États-Unis sont, selon certains indicateurs, proches de leur plus haut niveau depuis les années 1920. Avant 2008, les disparités de revenus étaient atténuées par des facteurs comme le crédit facile, qui permettait aux ménages pauvres de jouir d’un niveau de vie plus prospère. Mais à présent ce problème d’inégalités revient en force. »

Le Wall Street Journal a réalisé une interview avec un économiste bien connu, le Dr Nouriel Roubini, surnommé par ses confrères « Dr Doom » suite à son anticipation de la crise financière de 2008. Il existe une vidéo de cette interview extraordinaire ; elle mérite d’être étudiée avec attention, car elle révèle ce que pensent les stratèges du Capital les plus intelligents. Roubini y explique que la chaîne du crédit est brisée et que le capitalisme est entré dans un cercle vicieux : la « surcapacité » (surproduction), la baisse de la demande et les hauts niveaux d’endettement engendrent un manque de confiance des investisseurs, ce qui va se traduire par une chute des bourses, du prix des actifs et finalement de l’économie réelle.

Comme tous les autres économistes bourgeois, Roubini n’a aucune solution réelle à la crise actuelle. Il défend juste de nouvelles injections monétaires des banques centrales pour éviter une autre débâcle. Mais il admet franchement qu’à elle seule, la politique monétaire ne sera pas suffisante, d’autant que les gouvernements et les entreprises n’aident pas. L’Europe et les États-Unis mettent en œuvre des programmes d’austérité pour essayer de résorber leurs dettes publiques massives – alors qu’ils devraient davantage recourir à une politique de relance monétaire, explique Roubini. Ses conclusions ne sauraient être plus pessimistes : « Marx avait vu juste : à un certain point, le capitalisme peut se détruire lui-même. […] Nous pensions que les marchés fonctionnaient. Ils ne fonctionnent pas. » (Nous soulignons)

Le fantôme du marxisme continue de hanter la bourgeoisie 130 ans après la mort de Marx. Mais qu’est-ce que le marxisme ? Il est impossible d’aborder correctement tous les aspects du marxisme dans l’espace d’un seul article. Nous nous limiterons donc à une explication générale, forcément sommaire, dans l’espoir que cela encouragera nos lecteurs à étudier les œuvres de Marx. Après tout, personne n’a jamais mieux exposé les idées de Marx que Marx lui-même.

De façon générale, ses idées peuvent être divisées en trois parties distinctes, bien qu’intimement liées entre elles. Lénine les désignait comme les trois parties constitutives du marxisme : la théorie économique, le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Chacune a une relation dialectique avec les autres ; elles ne peuvent être comprises isolément. Le document fondateur de notre mouvement, écrit à la veille des révolutions européennes de 1848, est un bon point de départ. C’est l’une des œuvres les plus importantes et les plus influentes de l’histoire.

Le Manifeste du Parti communiste

L’immense majorité des livres écrits il y a un siècle et demi n’ont plus aujourd’hui qu’un intérêt historique. Mais ce qui est le plus frappant avec le Manifeste du Parti communiste, c’est la manière dont il anticipait les phénomènes contemporains les plus fondamentaux, qui occupent aujourd’hui notre attention à l’échelle mondiale. Il est extraordinaire de voir à quel point ce livre écrit en 1847 présente une image vivante et fidèle du monde au XXIe siècle. En fait, le Manifeste est encore plus actuel aujourd’hui que lorsqu’il parut pour la première fois, en 1848.

Prenons un exemple. A l’époque de Marx et Engels, un monde dominé par de grandes entreprises multinationales n’était qu’une vision d’un futur très lointain. Malgré cela, ils expliquaient comment la libre entreprise et la compétition mèneraient inévitablement à la concentration du capital et à la monopolisation des forces productives. Il est franchement comique de lire les déclarations des apologues du marché concernant l’erreur présumée de Marx sur cette question, lorsqu’en réalité c’était l’une de ses prédictions les plus brillantes et précises.

Dans les années 1980, il était à la mode de déclarer que « ce qui est petit est beau » (« small is beautiful »). Il n’est pas question d’entrer ici dans une discussion concernant les mérites comparés du grand, du petit ou du moyen, au sujet desquels chacun a le droit d’avoir son opinion. Mais il est absolument incontestable que le processus de concentration du capital anticipé par Marx s’est produit, se produit encore et a atteint des niveaux sans précédent au cours des dix dernières années.

Aux États-Unis, où l’on peut observer ce processus de façon particulièrement claire, les 500 plus grandes entreprises américaines représentaient 73,5 % du PIB du pays en 2010. Si ces 500 compagnies formaient un pays indépendant, il serait la deuxième plus grande économie au monde, derrière les États-Unis eux-mêmes. En 2011, ces 500 firmes ont généré un profit record de 824,5 milliards de dollars, soit 16 % de plus qu’en 2010. A l’échelle mondiale, les 2000 plus grandes compagnies représentent 32 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires, 2400 milliards de profit, 138 000 milliards d’actifs et 38 000 milliards de valeurs marchandes. Leurs profits ont augmenté de 67 % entre 2010 et 2011 !

Lorsque Marx et Engels écrivaient le Manifeste, il n’y avait aucune preuve empirique de leurs affirmations. Au contraire, le capitalisme de leur époque reposait entièrement sur la petite entreprise, le libre marché et la concurrence. Aujourd’hui, l’économie du monde capitaliste tout entier est dominée par une poignée de monopoles transnationaux tels que Walmart et Exxon. Ces mastodontes possèdent des fonds qui excèdent les budgets nationaux de bien des pays. Les prédictions du Manifeste se sont réalisées à un point que Marx lui-même ne pouvait imaginer.

Les défenseurs du capitalisme ne pardonnent pas à Marx d’avoir été capable, à l’époque de la vigueur juvénile de ce système, d’anticiper les causes de sa dégénérescence sénile. Pendant des décennies, ils ont nié avec acharnement sa prédiction d’un processus inévitable de concentration du capital et de remplacement des petites entreprises par des grands monopoles.

Le processus de centralisation et de concentration du capital a atteint des proportions dantesques. Les rachats d’entreprises ont pris le caractère d’une épidémie dans toutes les nations industrielles avancées. Dans beaucoup de cas, ces rachats sont intimement liés à toutes sortes de pratiques véreuses : délits d’initiés, falsification des cours et autres types de fraudes, larcins et escroqueries. Cette concentration du capital ne signifie pas une croissance de la production, mais très exactement le contraire. Dans chaque cas, l’intention n’est pas d’investir dans une nouvelle usine ou une nouvelle machine, mais de fermer des usines et des bureaux, donc de licencier un grand nombre de travailleurs – le tout dans le but d’augmenter les marges de profits sans augmenter la production. Par exemple, la récente fusion de deux grosses banques suisses a débouché sur la suppression de 13 000 emplois.

Mondialisation et inégalités

Poursuivons avec une autre prédiction importante de Marx. Dès 1847, il expliquait que le développement du marché mondial rend « impossible toute étroitesse et tout individualisme national. Chaque pays – même le plus grand et le plus puissant – est maintenant totalement subordonné à l’ensemble de l’économie mondiale, qui décide du sort des peuples et des nations ». Cette brillante anticipation théorique suffit à souligner la supériorité de la méthode marxiste.

La mondialisation est généralement considérée comme un phénomène récent. Pourtant, la création d’un seul marché global, sous le capitalisme, a été anticipée dans les pages du Manifeste. L’écrasante domination du marché mondial est désormais le fait le plus évident de notre époque. L’énorme intensification de la division internationale du travail, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a démontré l’exactitude des idées de Marx d’une façon quasi expérimentale.

Malgré cela, des efforts opiniâtres ont été faits pour prouver que Marx avait tort quand il parlait de la concentration du Capital – et donc du processus de polarisation entre les classes. Cet acharnement répond aux rêves de la bourgeoisie de revenir à l’âge d’or de la libre entreprise, tout comme un vieil homme décrépit se languit des jours perdus de sa jeunesse.

Malheureusement pour lui, le capitalisme n’a pas la moindre chance de retrouver sa vigueur juvénile. Il est entré depuis longtemps dans sa phase finale : celle du capitalisme monopolistique. Malgré la nostalgie de la bourgeoisie, l’époque de la domination des petites entreprises ne reviendra pas. Dans tous les pays, les grands monopoles, étroitement liés aux banques et à l’État bourgeois, dominent la vie de la société. La polarisation entre les classes se poursuit – et tend même à s’accélérer.

Prenons la situation aux États-Unis. Les 400 familles les plus riches y ont autant de richesses que les 50 % les plus pauvres. Les six individus héritiers de Walmart « valent » à eux seuls plus que 30 % des Américains (les plus pauvres). La moitié la plus pauvre des Américains ne détient que 2,5 % des richesses du pays. Les 1 % les plus riches ont vu leur part du revenu national passer de 17,6 % en 1978 à 37,1 % en 2011.

Au cours des 30 dernières années, le fossé entre les revenus des riches et des pauvres n’a cessé de s’élargir, jusqu’à devenir un gouffre béant. Dans l’Ouest industrialisé, le revenu moyen des 10 % les plus riches est près de 9 fois supérieur à celui des 10 % les plus pauvres. C’est une différence énorme. Et les chiffres publiés par l’OCDE montrent que ce phénomène, qui a commencé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, s’est répandu à des pays tels que le Danemark, l’Allemagne et la Suède, où les inégalités étaient traditionnellement faibles.

La richesse obscène des banquiers est un scandale public. Mais ce phénomène n’est pas confiné au secteur financier. Des dirigeants de grandes compagnies gagnent 200 fois plus que leurs employés les moins bien payés. Cette différence extrême est la source d’un ressentiment grandissant, qui se transforme en fureur et déborde dans les rues d’un pays après l’autre. La tension croissante s’exprime par des grèves, des grèves générales, des manifestations et des émeutes. Au plan électoral, elle se reflète dans des votes de protestation contre les gouvernements et tous les partis traditionnels, comme nous l’avons vu récemment lors des élections générales italiennes.

Un sondage du magazine Time montrait que 54 % des sondés ont une opinion favorable du mouvement Occupy Wall Street. 79 % pensent que le fossé entre riches et pauvres est devenu trop grand. 71 % pensent que les PDG des institutions financières devraient être poursuivis en justice. 68 % pensent que les riches devraient payer plus d’impôts. Seuls 27 % ont une opinion favorable du mouvement réactionnaire Tea Party. Bien sûr, il est trop tôt pour parler d’une révolution aux États-Unis. Mais il est clair que la crise du capitalisme engendre un sentiment critique grandissant dans de larges couches de la population. Il y a une effervescence et une remise en cause du capitalisme qui n’existaient pas auparavant.

Le fléau du chômage

Dans le Manifeste du Parti communiste, Marx écrivait : « Il est donc manifeste que la bourgeoisie est incapable de remplir plus longtemps son rôle de classe dirigeante et d’imposer à la société, comme loi régulatrice, les conditions d’existence de sa classe. Elle ne peut plus régner, parce qu’elle est incapable d’assurer l’existence de son esclave dans le cadre de son esclavage, parce qu’elle est obligée de le laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui. La société ne peut plus vivre sous sa domination… »

Ces mots de Marx et Engels sont devenus littéralement vrais. Il existe un sentiment grandissant, dans toute la société : nos vies sont dominées par des forces indépendantes de notre volonté. La société est rongée par un sentiment de peur et d’incertitude.

Le type de chômage de masse auquel nous faisons face, aujourd’hui, est bien pire que tout ce que Marx avait anticipé. Il parlait d’une « armée industrielle de réserve », c’est-à-dire d’« un groupe de travailleurs qui peut être utilisé pour maintenir les salaires à un bas niveau et agir comme une réserve lorsque l’économie se remet d’une récession. » Mais le type de chômage que nous voyons aujourd’hui n’est pas « l’armée de réserve » dont parlait Marx – et qui jouait un rôle utile d’un point de vue capitaliste. Ce n’est pas le type de chômage cyclique d’autrefois, qui augmentait lors d’une récession pour ensuite disparaître lorsque l’économie redémarrait. C’est un chômage permanent, structurel, organique, qui ne diminue même pas nettement lorsqu’il y a un « boom » économique. C’est un poids mort qui agit comme un frein colossal sur l’activité productive, un symptôme du fait que le système est dans une impasse.

Selon l’ONU, dix ans avant la crise de 2008, il y avait environ 120 millions de chômeurs dans le monde. En 2009, l’Organisation Internationale du Travail avançait le chiffre de 198 millions – et s’attendait à ce qu’il atteigne 202 millions en 2013. Cependant, même ces chiffres, comme toutes les statistiques officielles du chômage, sont une sous-estimation grossière de la situation réelle. Si nous incluons le nombre très important d’hommes et de femmes qui sont obligés de se contenter de toutes sortes de « jobs » précaires (notamment dans le « secteur informel »), le chiffre réel du chômage et du sous-emploi, au niveau mondial, s’élève à plus d’un milliard.

Malgré tous les discours sur « la reprise », la croissance économique en Allemagne – cette « locomotive » de l’économie européenne – est proche de zéro, tout comme la croissance en France. Au Japon aussi l’économie freine des quatre fers. Abstraction faite de la misère et des souffrances causées à des millions de familles, cela représente, d’un point de vue économique, un gaspillage colossal. Contrairement aux illusions passées des dirigeants ouvriers, le chômage de masse se répand dans le monde entier comme un cancer rongeant les entrailles de la société.

La crise du capitalisme frappe particulièrement les jeunes. Le chômage des jeunes s’envole partout. C’est la raison des manifestations et des émeutes en Grande-Bretagne, du mouvement des Indignados en Espagne, des occupations des écoles en Grèce et aussi des soulèvements en Tunisie et en Égypte (en 2011), où environ 75 % des jeunes sont sans emploi.

Le nombre de chômeurs en Europe est en constante augmentation. Le chiffre pour l’Espagne est de presque 27 % dans toute la population – et de 55 % dans la jeunesse. En Grèce, pas moins de 62 % des jeunes sont sans emploi. Toute une génération de jeunes est sacrifiée sur l’autel du profit. Beaucoup de ceux qui cherchaient un salut dans l’enseignement supérieur se retrouvent dans une voie sans issue. En Grande-Bretagne, où par le passé l’enseignement supérieur était gratuit, les jeunes doivent désormais s’endetter lourdement pour acquérir les compétences dont ils ont besoin.

A l’autre bout de l’échelle des âges, les travailleurs approchant la retraite doivent travailler plus longtemps et cotiser davantage pour toucher des pensions de misère. Jeunes ou vieux, la perspective à laquelle font face la plupart des gens est une vie d’insécurité. Toute la vieille hypocrisie bourgeoise sur la morale et les « valeurs familiales » est démasquée. L’épidémie de chômage, la pénurie de logements, l’endettement des ménages et les inégalités sociales extrêmes ont transformé toute une génération en parias, ont miné la famille et ont créé un enfer de pauvreté systémique, d’humiliation et de désespoir.

Une crise de surproduction

Dans la mythologie grecque, il existe un personnage nommé Procuste, qui avait la mauvaise habitude de couper les jambes, la tête et les bras de ses invités pour les adapter à la petite taille de son lit. De nos jours, le système capitaliste ressemble au lit de Procuste. La bourgeoisie détruit systématiquement les moyens de production pour les faire entrer dans les étroites limites du système capitaliste. Ce vandalisme économique ressemble à une politique de la terre brûlée à grande échelle.

George Soros compare ce phénomène aux énormes boules utilisées pour démolir les grands bâtiments. Mais ce ne sont pas que des bâtiments qui sont détruits ; ce sont des économies et des États entiers. La devise du moment est l’austérité, les coupes budgétaires et la chute des niveaux de vie. Dans chaque pays, la bourgeoisie pousse le même cri de guerre : « Nous devons couper les dépenses publiques ! » Chaque gouvernement capitaliste, qu’il soit de droite ou « de gauche », poursuit au fond la même politique. Ce n’est pas le résultat de caprices individuels de politiciens, de l’ignorance ou de la mauvaise foi (bien qu’il y en ait aussi beaucoup), mais une conséquence de l’impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste.

C’est un symptôme du fait que le système capitaliste atteint ses limites ; il est incapable de développer les forces productives comme par le passé. Comme l’Apprenti Sorcier de Goethe, il a fait surgir des forces qu’il ne peut pas contrôler. Mais en coupant dans les dépenses d’État, les politiciens minent la demande et asphyxient l’ensemble du marché – juste au moment où même des économistes bourgeois admettent qu’il y a un sérieux problème de surproduction (« surcapacité ») à l’échelle mondiale.

Prenons l’exemple du secteur automobile. Il est fondamental parce qu’il implique bien d’autres secteurs, comme l’acier, le plastique, la chimie et l’électronique. La surcapacité mondiale de l’industrie automobile est approximativement de 30 %. Cela signifie que Ford, General Motors, Fiat, Renault, Toyota et tous les autres devraient fermer un tiers de leurs usines et licencier un tiers de leurs travailleurs pour être capables de vendre tous les véhicules produits et en retirer ce qu’ils considèrent comme un taux de profit acceptable. Une situation similaire existe dans beaucoup d’autres secteurs. Tant que ce problème de surcapacité ne sera pas résolu, la crise actuelle ne sera pas véritablement terminée.

Le dilemme des capitalistes peut être assez simplement résumé. Si l’Europe et les États-Unis ne consomment pas, la Chine ne peut pas produire. Si la Chine ne produit pas au même rythme qu’avant, des pays comme le Brésil, l’Argentine et l’Australie ne peuvent pas continuer à exporter autant de matières premières en Chine. Le monde entier est étroitement interconnecté. La crise de l’euro affectera l’économie américaine, qui est dans un état très fragile, et ce qui arrive aux États-Unis aura un effet décisif sur l’économie mondiale tout entière. Ainsi, la mondialisation se manifeste comme une crise mondiale du capitalisme.

Aliénation

Avec une incroyable sagacité, les auteurs du Manifeste ont anticipé les conditions auxquelles les classes ouvrières de tous les pays font face, désormais : « Le développement du machinisme et la division du travail, en faisant perdre au travail de l’ouvrier tout caractère d’autonomie, lui ont fait perdre tout attrait. Le producteur devient un simple accessoire de la machine, on n’exige de lui que l’opération la plus simple, la plus monotone, la plus vite apprise. Par conséquent, ce que coûte l’ouvrier se réduit, à peu de chose près, au coût de ce qu’il lui faut pour s’entretenir et perpétuer sa descendance. Or, le prix du travail, comme celui de toute marchandise, est égal à son coût de production. Donc, plus le travail devient répugnant, plus les salaires baissent. Bien plus, la somme de labeur s’accroît avec le développement du machinisme et de la division du travail, soit par l’augmentation des heures ouvrables, soit par l’augmentation du travail exigé dans un temps donné, l’accélération du mouvement des machines, etc. ».

Aujourd’hui, les États-Unis occupent la même position que la Grande-Bretagne du vivant de Marx : celle du pays capitaliste le plus développé. Les tendances générales du capitalisme s’y expriment dans leurs formes les plus claires. Sur les trente dernières années, les rémunérations des PDG aux États-Unis ont augmenté de 725 %, alors que les salaires des travailleurs n’ont augmenté que de 5,7 %. Ces PDG gagnent en moyenne 244 fois plus que leurs employés. Le salaire minimum fédéral actuel est de 7,25 dollars de l’heure. D’après le Centre de Recherche de Politique Économique, si le salaire minimum avait suivi l’évolution de la productivité des travailleurs, il aurait atteint 21,72 dollars de l’heure. En tenant compte de l’inflation, le salaire médian des hommes américains est plus bas aujourd’hui qu’il ne l’était en 1968. En ce sens, la dernière phase de croissance s’est réalisée en grande partie au détriment de la classe ouvrière.

Pendant que des millions traînent une existence misérable d’inactivité forcée, des millions d’autres sont obligés d’avoir deux ou trois emplois. Ils travaillent souvent 60 heures ou plus par semaine, sans heures supplémentaires majorées. 85,8 % des hommes et 66,5 % des femmes travaillent plus de 40 heures par semaine. D’après l’Organisation Internationale du Travail, « les Américains travaillent 137 heures par an de plus que les Japonais, 260 heures par an de plus que les Britanniques et 499 heures par an de plus que les Français ».

D’après les données du Bureau des Statistiques du Travail des États-Unis, la productivité moyenne par travailleur américain a augmenté de 400 % depuis 1950. En théorie, cela veut dire que pour atteindre le même niveau de vie, un travailleur ne devrait avoir à travailler qu’un quart de la semaine moyenne de 1950, soit 11 heures par semaine. Ou alors le niveau de vie, en théorie, devrait avoir été multiplié par quatre. Or au contraire, le niveau de vie de la majorité a beaucoup baissé, cependant que le stress, les accidents et les maladies liés au travail augmentent. Cela se concrétise par une épidémie de dépressions, de suicides, de divorces, d’abus d’enfants et de conjoints, de fusillades de masse, etc.

La même situation existe en Grande-Bretagne où, sous le gouvernement Thatcher, 2,5 millions d’emplois ont été détruits dans l’industrie, alors que la production industrielle a conservé le même niveau qu’en 1979. Cela a été accompli non par l’introduction de nouvelles machines, mais par la surexploitation des travailleurs britanniques. En 1995, Kenneth Calman, alors Directeur Général de la Santé, soulignait que « le développement du travail précaire a déchaîné une épidémie de maladies liées au stress ».

La lutte des classes

Dans le Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels expliquaient que l’histoire de l’humanité – ou du moins l’histoire transmise par des textes – est marquée par un facteur central : le développement social prend place à travers une lutte des classes. Sous le capitalisme, celle-ci a été grandement simplifiée par la polarisation de la société en deux grandes classes antagonistes, la bourgeoisie et la classe ouvrière (le salariat). L’énorme développement de l’industrie et de la technologie au cours des deux derniers siècles a mené à la concentration croissante du pouvoir économique dans les mains de quelques-uns.

« L’histoire de toutes les sociétés jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte des classes », dit le Manifeste dans une de ses phrases les plus célèbres. Ces dernières décennies, beaucoup de gens ont pensé que cette idée était dépassée, caduque. Au cours de la longue période d’expansion capitaliste qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, les économies industrielles les plus avancées connaissaient le plein emploi, des réformes progressistes (l’« État Providence ») et une augmentation des niveaux de vie. Dès lors, la lutte des classes semblait n’être plus qu’un vieux souvenir.

Marx a prédit que le développement du capitalisme mènerait inexorablement à la concentration du capital, à une immense accumulation de richesses au sommet de la société – et à une accumulation de pauvreté, de misère et d’exploitation à sa base. Pendant des décennies, cette idée a été rejetée par les économistes et les sociologues bourgeois, qui affirmaient que la société devenait toujours plus égalitaire, que tout un chacun devenait membre de la classe moyenne. Toutes ces illusions sont désormais balayées.

L’argument, tellement apprécié des sociologues bourgeois, selon lequel la classe ouvrière a cessé d’exister, a été complètement démoli. Dans la dernière période, d’importantes couches des travailleurs qui se considéraient comme appartenant à la classe moyenne ont été prolétarisées. Des enseignants, des fonctionnaires, des employés de banque, etc., ont été précipités dans les rangs de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier, où ils constituent quelques-unes de ses sections les plus militantes.

Les événements ont invalidé le vieil argument selon lequel tout le monde peut progresser dans l’échelle sociale. En Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans bien d’autres pays développés, c’est exactement le contraire qui s’est produit au cours des 30 dernières années. Les classes moyennes pensaient que la vie consistait en une succession d’étapes dont chacune marquait un progrès sur la précédente. Ce n’est plus le cas.

La sécurité de l’emploi a cessé d’exister, beaucoup de professions du passé ont disparu et l’emploi à vie n’est plus la règle, mais l’exception. Les barreaux de l’échelle sociale ont été brisés ; la plupart des gens ne peuvent plus espérer accéder aux conditions de vie de la classe moyenne. Seule une minorité de la population peut espérer une retraite permettant de vivre confortablement. De moins en moins de gens ont une épargne significative. De plus en plus de personnes vivent au jour le jour, sans savoir ce que leur réserve l’avenir.

Bien des gens ont leur logement pour seule richesse, mais avec la contraction de l’économie, les prix des logements ont chuté dans beaucoup de pays et peuvent encore stagner pendant des années. L’idée d’une « démocratie de propriétaires » s’est révélée n’être qu’un mirage. Loin d’être un avantage pour vivre une retraite confortable, la propriété d’une maison est devenue un lourd fardeau. Les prêts immobiliers doivent être payés, que l’on travaille ou pas. Beaucoup sont piégés par la dévaluation de leur bien immobilier, sans pouvoir payer les énormes dettes contractées pour les acquérir. Il y a une génération croissante de ce que l’on peut décrire comme des esclaves de la dette.

C’est une accablante condamnation du système capitaliste. Cependant, ce processus de prolétarisation a eu pour conséquence de réduire énormément les réserves sociales de la réaction. Une grande partie des « cols blancs » se rapprochent désormais de la classe ouvrière traditionnelle. Dans les récentes mobilisations de masse, des sections de la population qui, par le passé, n’auraient jamais songé à faire grève ou à se syndiquer, étaient en première ligne sur le front de la lutte des classes.

Idéalisme ou matérialisme ?

La méthode de pensée idéaliste se base sur ce que les gens pensent et disent d’eux-mêmes. Mais comme l’expliquait Marx, les idées ne tombent pas du ciel : elles reflètent plus ou moins précisément des situations objectives, des pressions sociales et des contradictions qui échappent au contrôle des hommes et des femmes. L’histoire n’est pas le résultat de la libre volonté ou du désir conscient des « grands hommes », rois, politiciens ou philosophes. La force motrice de l’histoire est le développement des forces productives, lequel n’est pas le produit d’une planification consciente, mais se développe dans le dos des hommes et des femmes.

Marx a été le premier à placer le socialisme sur de solides bases théoriques. Une compréhension scientifique de l’histoire ne doit pas reposer sur les images déformées de la réalité telles qu’elles existent, spectres pâles et fantastiques, dans les esprits des hommes et des femmes, mais sur les rapports sociaux réels. Il faut commencer par clarifier les rapports entre, d’une part, les formes sociales et politiques, et d’autre part le mode de production à une étape donnée de l’histoire. Cette méthode d’analyse, c’est précisément le matérialisme historique.

Certaines personnes seront irritées par cette théorie, qui semble priver l’homme d’un rôle actif dans le processus historique. De la même manière, l’Église et ses apologistes étaient profondément offensés par l’affirmation de Galilée selon laquelle c’était le soleil, et non la terre, qui était au centre de l’univers. Plus tard, Darwin a subi le même type de critiques pour avoir suggéré que les humains n’étaient pas une création spéciale de Dieu, mais le produit de la sélection naturelle.

En fait, le marxisme ne nie pas du tout l’importance du « facteur subjectif » – de l’activité consciente des hommes – dans le développement historique. Comme l’écrivaient Marx et Engels : « l’histoire ne fait rien, elle “ne possède pas de richesse énorme”, elle “ne livre pas de combats”. C’est au contraire l’homme, l’homme réel et vivant qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ces combats ; ce n’est pas l’“histoire” qui se sert de l’homme comme moyen pour réaliser – comme si elle était une personne à part – ses fins à elle ; elle n’est que l’activité de l’homme qui poursuit ses fins à lui. » (Marx et Engels, La Sainte Famille, chapitre VI). Oui, les hommes et les femmes font l’histoire. Mais ils ne la font pas seulement suivant leur libre volonté et leurs intentions conscientes.

Le marxisme explique que l’individu fait partie d’une société donnée, qu’il est soumis à certaines lois objectives et, au final, est le représentant des intérêts d’une classe particulière. Les idées n’ont ni existence indépendante, ni développement historique propre. « Ce n’est pas la conscience qui détermine la vie », écrit Marx, « mais la vie qui détermine la conscience » (L’idéologie allemande, 1846).

Les idées et actions des individus sont conditionnées par des rapports sociaux dont l’évolution ne dépend pas de la volonté subjective des hommes et des femmes, mais obéit à des lois définies qui, en dernière analyse, reflètent les besoins du développement des forces productives. Les corrélations entre tous les facteurs en jeu constituent une toile complexe qu’il est souvent difficile de bien saisir. L’étude de ces relations est l’objet de la théorie marxiste de l’histoire.

Donnons un exemple. A l’époque de la Révolution anglaise, Oliver Cromwell croyait ardemment qu’il combattait pour le droit de chaque individu de prier Dieu selon sa conscience. Mais la suite de l’histoire a prouvé que cette Révolution était une étape décisive dans l’irrésistible ascension vers le pouvoir de la bourgeoisie anglaise. Le niveau de développement des forces productives en Angleterre, au XVIIe siècle, ne permettait pas d’autre issue.

De même, les dirigeants de la Grande Révolution française de 1789-93 combattaient sous la bannière de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité. Ils pensaient lutter pour un régime fondé sur les lois éternelles de la Justice et de la Raison. Cependant, quelles que fussent leurs idées et intentions, les Jacobins préparaient le règne de la bourgeoisie en France. Là encore, d’un point de vue scientifique, aucun autre résultat n’était possible à ce stade du développement social.

Du point de vue du mouvement ouvrier, la grande contribution de Marx fut d’expliquer que le socialisme n’est pas juste une bonne idée, mais le résultat nécessaire du développement de la société. Les penseurs socialistes d’avant Marx – les « socialistes utopistes » – ont tenté de découvrir des lois et des formules universelles qui poseraient les bases du triomphe de la raison humaine sur les injustices de la société de classe. Selon eux, il suffisait de découvrir ces idées et les problèmes seraient résolus. C’était une approche idéaliste.

Contrairement aux utopistes, Marx n’a jamais tenté de découvrir les lois de la société en général. Il analysait les lois de l’évolution d’une société particulière, la société capitaliste, en expliquant comment elle surgit, comment elle évolue et comment elle doit nécessairement cesser d’exister, à un moment donné. Il a accompli cette tâche immense dans les trois livres du Capital.

Marx et Darwin

Charles Darwin, qui était un matérialiste instinctif, expliquait l’évolution des espèces comme résultant des effets de l’environnement naturel. Karl Marx expliquait l’histoire de l’humanité par le développement de cet environnement « artificiel » qu’on appelle la société. La différence réside, d’une part, dans le caractère extrêmement complexe de la société humaine, comparé à la relative simplicité de la nature – et, d’autre part, dans le rythme extrêmement rapide des évolutions de la société, comparé au rythme de l’évolution par la sélection naturelle.

Sur la base des rapports sociaux de production – en d’autres termes, des relations entre les classes sociales – surgissent des formes légales et politiques complexes, avec leurs multiples reflets idéologiques, culturels et religieux. Cet édifice complexe de formes et d’idées est parfois appelé « superstructure » sociale. Bien qu’elle repose toujours sur des fondations économiques (« l’infrastructure »), la superstructure s’élève au-dessus de l’infrastructure et interagit avec elle – parfois de façon décisive. Cette relation dialectique entre la base économique et la superstructure est très complexe, et donc pas toujours évidente à saisir. Mais en dernière analyse, la base économique s’avère toujours être la force décisive.

Les rapports de propriété ne sont que l’expression juridique des rapports entre les classes. Dans un premier temps, ces rapports sociaux – avec leur expression légale et politique – favorisent le développement des forces productives. Mais à un certain stade, le développement des forces productives se heurte aux limites des rapports de propriété. Ces derniers deviennent un obstacle au développement de la production. Alors, la société entre dans une période révolutionnaire.

Les idéalistes voient dans la conscience humaine le ressort principal de toute action, la force motrice de l’histoire. Mais toute l’histoire prouve le contraire. En général, la conscience humaine n’est pas progressiste ou révolutionnaire. Elle s’adapte très lentement aux circonstances objectives ; elle est profondément conservatrice. La plupart des gens n’aiment pas le changement, et moins encore le changement révolutionnaire. Cette peur innée du changement est profondément enracinée dans la psyché collective. Elle relève d’un mécanisme de défense qui remonte aux premiers temps de l’espèce humaine.

En règle générale, on peut dire que la société ne décide jamais de faire un pas en avant sans y être poussée par la pression d’une extrême nécessité. Aussi longtemps qu’il est possible de se tirer d’affaire sur la base des vieilles idées, en les adaptant imperceptiblement aux lentes évolutions de la réalité, les hommes et les femmes continuent de suivre les sentiers battus. Comme la force d’inertie en mécanique, la tradition, l’habitude et la routine pèsent très lourdement sur la conscience humaine. Les idées ont tendance à être en retard sur la réalité objective. Il faut l’impact violent de grands événements pour surmonter cette inertie et obliger les gens à remettre en cause la société existante, ses idées et ses valeurs.

Une révolution exprime le fait que les contradictions sociales engendrées par le conflit entre développement économique et rapports de production sont devenues insoutenables. Ce conflit central ne peut être levé que par le renversement de l’ordre établi et son remplacement par de nouveaux rapports sociaux, qui harmonisent la base économique et la superstructure.

Dans une révolution victorieuse, les fondations économiques de la société subissent une transformation radicale. Puis la superstructure légale et politique subit, elle aussi, un profond changement. Dans chaque cas, les rapports de production nouveaux, plus évolués, ont mûri au sein de l’ancienne société, sous une forme embryonnaire, posant le besoin urgent d’une transition vers un nouveau système social.

Le matérialisme historique

Le marxisme analyse les principaux ressorts cachés du développement de la société humaine, depuis les premières sociétés tribales jusqu’à nos jours. On appelle conception matérialiste de l’histoire – ou « matérialisme historique » – la façon dont le marxisme décrit cette route sinueuse. Cette méthode scientifique nous permet de comprendre l’histoire, non comme une série d’incidents sans liens entre eux, mais comme un processus d’ensemble intelligible. C’est une série d’actions et de réactions qui embrassent la politique, l’économie et l’ensemble du spectre du développement social. La tâche du matérialisme historique est de mettre à nu la relation dialectique complexe entre ces phénomènes.

Dans Déclin et chute de l’Empire romain, le grand historien anglais Edward Gibbon écrivait que l’histoire n’est « rien de plus que le registre des crimes, des folies et des infortunes de l’humanité. » Au fond, les plus récentes interprétations « post-modernes » de l’histoire ne disent rien d’autre. Elles considèrent l’histoire comme une série de « récits » sans connexions ni signification ou logique internes. Dès lors, aucun système socio-économique ne peut être dit meilleur ou pire qu’un autre. Et donc il ne peut être question de progrès ou de régression.

De ce point de vue, l’histoire apparaît comme une série inexplicable – et privée de sens – d’événements aléatoires, d’accidents. Elle ne serait gouvernée par aucune loi qui puisse être saisie. Essayer de la comprendre serait un exercice inutile. Une variation sur ce thème est l’idée – très populaire dans les milieux académiques – selon laquelle il n’existerait pas de plus hautes ou de plus basses formes de développement social et culturel. Il n’y aurait pas non plus de progrès, qui serait un concept démodé, hérité du XIXe siècle et alors popularisé par les Victoriens libéraux, les socialistes Fabiens – et Karl Marx.

Cette négation du progrès dans l’histoire est caractéristique de la psychologie de la bourgeoisie dans la phase du déclin du capitalisme. C’est un reflet du fait que, sous le capitalisme, le progrès a effectivement atteint ses limites – et menace de faire marche arrière. Naturellement, la bourgeoisie et ses intellectuels sont peu disposés à accepter ce fait. Mieux encore : ils sont organiquement incapables de le reconnaître. Lénine a dit un jour qu’un homme au bord du gouffre ne raisonne pas. Cependant, ils sont vaguement conscients de la situation réelle – et essayent de trouver une justification à l’impasse de leur système en niant complètement la possibilité du progrès en général.

Cette idée a été si profondément gravée dans les consciences qu’elle a été introduite dans le domaine de l’évolution naturelle. Même un brillant penseur comme Stephen Jay Gould, dont la théorie dialectique des équilibres ponctués a transformé la manière dont l’évolution est perçue, soutient qu’il est faux de parler de progrès du plus bas vers le plus haut, dans l’évolution naturelle. Ainsi, les microbes devraient être placés au même niveau que les êtres humains. En un sens, il est vrai que toutes les choses vivantes sont liées (le génome humain l’a définitivement prouvé). L’humanité n’est pas une création spéciale du Tout-Puissant, mais le produit de l’évolution. Il n’est pas non plus correct de voir l’évolution comme une sorte de grand dessein dont le but était de créer des êtres comme nous (vision « téléologique » – du grec telos, « fin » ou « but »). Cependant, en rejetant une idée incorrecte, il n’est pas nécessaire de tomber dans l’autre extrême, qui mène à d’autres erreurs.

Il n’est pas question de supposer un plan préétabli lié à une intervention divine ou toute autre téléologie. Mais il est clair que les lois de l’évolution inhérentes à la nature déterminent le développement de formes de vie simples vers des formes plus complexes. Les premières formes de vie contiennent déjà en elles l’embryon de tous les développements futurs. Il est possible d’expliquer le développement des yeux, des jambes et d’autres organes sans recourir à un plan préétabli. À un certain stade, le système nerveux et le cerveau se développent. Finalement, avec homo sapiens, nous arrivons à la conscience humaine. La matière devient consciente d’elle-même. Il n’y a pas eu de révolution plus importante depuis le développement de la matière organique (la vie) à partir de la matière inorganique.

Pour satisfaire nos critiques, il faudrait ajouter : de notre point de vue. Si les microbes étaient capables d’avoir un point de vue, eux aussi, il est probable qu’ils nous opposeraient de sérieuses objections. Mais nous sommes des êtres humains et nous voyons nécessairement les choses de notre point de vue d’hommes. Et nous affirmons, en effet, que l’évolution réalise un développement de formes de vie simples à des formes plus complexes – autrement dit, un progrès vers des formes supérieures de vie. Récuser cette affirmation revient à abandonner une approche scientifique au profit d’une approche purement scolastique. En disant cela, on ne veut surtout pas offenser les microbes qui, après tout, sont là depuis plus longtemps que nous et, si le capitalisme n’est pas renversé, pourraient bien avoir le dernier mot.

La force motrice de l’histoire

Dans sa Critique de l’Économie Politique, Marx explique de la façon suivante la relation entre les forces productives et la « superstructure » : « (…) dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles (…) Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être ; c’est inversement leur être social qui détermine leur conscience. »

Comme Marx et Engels se sont évertués à le souligner, ceux qui participent à l’histoire ne sont pas toujours conscients des motifs qui les poussent à agir. Ils les rationalisent d’une manière ou d’une autre, mais ces motifs existent et ont une base dans le monde réel.

Charles Darwin expliquait que les espèces ne sont pas immuables : elles ont un passé, un présent et un avenir ; elles changent, elles évoluent. De même, Marx et Engels expliquaient qu’un système social donné n’est pas quelque chose de figé pour l’éternité. C’est pourtant l’illusion de chaque époque. Chaque système social croit qu’il représente la seule forme possible d’existence des êtres humains – et que ses institutions, sa religion et sa morale sont l’aboutissement final de l’histoire.

C’est ce que les cannibales, les prêtres égyptiens, Marie-Antoinette et le Tsar Nicolas croyaient tous avec ferveur. Et c’est ce que la bourgeoisie et ses apologistes tentent de démontrer lorsqu’ils nous assurent, sans le moindre fondement, que le système de la soi-disant « libre entreprise » est le seul possible – juste au moment où il commence à sombrer.

De nos jours, l’idée d’« évolution » est largement admise, au moins chez les personnes instruites. Les idées de Darwin, si révolutionnaires de son vivant, sont désormais acceptées comme des évidences. Cependant, l’évolution est généralement comprise comme un processus lent et graduel, sans interruption ni violent bouleversement. En politique, ce « gradualisme » est au cœur du réformisme. Cependant, il repose sur un malentendu.

Aujourd’hui encore, le mécanisme réel de l’évolution reste largement incompris. Ce n’est pas surprenant, car Darwin lui-même ne l’avait pas bien compris. Ces dernières décennies, cependant, les nouvelles avancées en paléontologie – et notamment la théorie des « équilibres ponctués » de Stephen J. Gould – ont permis de démontrer que l’évolution n’est pas un processus graduel. Il y a de longues périodes pendant lesquelles aucun grand changement n’est observé ; mais à un moment donné, le cours de l’évolution est brisé par une explosion, une véritable révolution biologique caractérisée par des extinctions de masse de certaines espèces – et la rapide ascension d’autres espèces.

Bien sûr, l’analogie entre la société et la nature n’est qu’approximative. Mais l’examen le plus superficiel de l’histoire montre que son interprétation gradualiste est sans fondement. La société, comme la nature, connaît de longues périodes de changement lent et graduel, qui cependant sont interrompues par des développements explosifs – les guerres et les révolutions, au cours desquelles le processus accélère énormément. De fait, ce sont ces événements, ces guerres et ces révolutions, qui constituent la principale force motrice du développement historique. Et la cause fondamentale d’une révolution, c’est le fait qu’un système socio-économique donné a atteint ses limites et n’est plus capable de développer les forces productives comme avant.

Une vision dynamique de l’histoire

Ceux qui nient l’existence de lois gouvernant le développement social humain abordent toujours l’histoire d’un point de vue subjectif et moral. Comme Gibbon (mais sans son talent extraordinaire), ils hochent la tête devant le spectacle sans fin d’une violence insensée, de l’inhumanité de l’homme envers l’homme (et la femme) et ainsi de suite. Au lieu d’une approche scientifique de l’histoire, on a le point de vue d’un pasteur. Or ce qu’il nous faut, ce n’est pas un sermon, mais une approche rationnelle. Derrière les faits singuliers, nous devons discerner les tendances générales, les transitions d’un système social à l’autre. Et il nous faut mettre à jour les forces motrices fondamentales qui déterminent ces transitions.

Lorsqu’on applique la méthode du matérialisme dialectique à l’histoire de l’humanité, il apparaît immédiatement qu’elle a ses propres lois et, dès lors, peut être comprise comme un processus. L’ascension et le déclin des différentes formations socio-économiques peuvent être expliqués scientifiquement en termes de capacité – ou non – à développer les moyens de production, et par là même à repousser l’horizon de la culture humaine, accroître la domination de l’homme sur la nature.

La plupart des gens croient que la société dans laquelle ils vivent ne changera jamais et que ses valeurs morales, religieuses et idéologiques sont immuables, tout comme la « nature humaine ». Mais même une étude superficielle de l’histoire montre que c’est faux. L’histoire se caractérise par l’ascension et le déclin de différents systèmes socio-économiques. Tout comme les individus, les sociétés naissent, se développent, atteignent leurs limites et déclinent – après quoi elles sont remplacées par une nouvelle formation sociale.

En dernière analyse, la viabilité d’un système socio-économique donné est déterminée par sa capacité à développer les forces productives, puisque tout dépend de celles-ci. Bien sûr, beaucoup d’autres facteurs entrent dans l’équation complexe de l’histoire : la religion, la politique, la philosophie, la morale, la psychologie des différentes classes et les qualités individuelles des dirigeants. Mais ces choses elles-mêmes ne tombent pas du ciel. Une analyse sérieuse montre qu’elles sont déterminées – d’une manière contradictoire et dialectique – par l’environnement historique, par des tendances et des processus qui sont indépendants de la volonté des hommes et des femmes.

La psychologie d’une société en phase d’ascension, qui développe les moyens de production et repousse l’horizon de la culture, est très différente de la psychologie d’une société qui stagne ou décline. Le contexte historique général détermine tout. Il affecte le climat moral dominant, l’attitude des hommes et des femmes envers les institutions politiques et religieuses existantes. Il affecte même la qualité des dirigeants politiques.

Dans sa jeunesse, le capitalisme était capable de prouesses colossales. Il a développé les forces productives à un rythme et à des niveaux sans précédent, faisant ainsi reculer les frontières de la civilisation humaine. Les gens sentaient que cette société avançait, en dépit des injustices et de l’exploitation qui ont toujours caractérisé ce système. Ce sentiment a donné naissance à un esprit général d’optimisme et de progrès, qui était la marque de fabrique du vieux libéralisme, avec sa ferme conviction qu’aujourd’hui est mieux qu’hier – et que demain serait mieux qu’aujourd’hui.

Ce n’est plus le cas. Le vieil optimisme et la foi aveugle dans le progrès ont été remplacés par un profond sentiment d’insatisfaction vis-à-vis du présent et de pessimisme à l’égard du futur. Ce sentiment de peur et d’insécurité n’est qu’un reflet psychologique du fait que le capitalisme n’est plus capable de jouer un rôle progressiste.

Au XIXe siècle, le libéralisme, principale idéologie de la bourgeoisie, défendait (en théorie) le progrès et la démocratie. Mais l’actuel « néo-libéralisme » n’est qu’un masque couvrant l’affreuse réalité de l’exploitation la plus rapace, le viol de la planète, la destruction de l’environnement sans le moindre égard pour les générations futures. La seule préoccupation des conseils d’administration des grandes multinationales, qui sont les véritables dirigeants des États-Unis et du monde entier, c’est de s’enrichir à travers le pillage, le rachat d’entreprises en faillite, la corruption, la privatisation (le vol) des biens publics et le parasitisme. Telles sont les principales caractéristiques de la bourgeoisie dans la phase de son déclin sénile.

Ascension et déclin des sociétés

« Le passage d’un système à un autre a toujours été déterminé par la croissance des forces productives, c’est-à-dire de la technique et de l’organisation du travail. Jusqu’à un certain point, les changements sociaux ont seulement un caractère quantitatif et n’altèrent pas les fondements de la société, c’est-à-dire les formes dominantes de la propriété. Mais il arrive un moment où les forces productives accrues ne peuvent plus rester enfermées dans les vieilles formes de propriété ; alors survient dans l’ordre social un changement, accompagné de secousses. » (Léon Trotsky, Le marxisme et notre époque, avril 1939)

Un argument courant contre le socialisme est qu’il est impossible de changer la « nature humaine » ; les gens seraient naturellement égoïstes, avares, etc. En réalité, il n’y a pas de nature humaine supra-historique. Ce que l’on pense être la « nature humaine » a subi de nombreuses modifications au cours de l’histoire. Les hommes et les femmes changent constamment la nature à travers leur travail et, ce faisant, se changent eux-mêmes. De même, nos connaissances de l’évolution humaine réfutent l’argument selon lequel les gens seraient naturellement égoïstes et avares.

Nos plus vieux ancêtres, qui n’étaient pas encore réellement humains, étaient petits et étaient faibles, physiquement, comparés aux autres animaux. Ils n’avaient ni griffes ni dents puissantes. Du fait de leur posture verticale, ils ne couraient pas assez vite pour attraper l’antilope qu’ils voulaient manger – ou pour échapper au lion qui voulait les manger. Leur cerveau avait approximativement la même taille que celui d’un chimpanzé. Errant dans la savane d’Afrique de l’Est, ils se trouvaient dans une position très désavantageuse par rapport aux autres espèces – à part dans un domaine fondamental.

Dans son brillant essai sur Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme, Engels explique comment la posture verticale a libéré les mains. Alors, la production d’outils en pierre a représenté un saut qualitatif, donnant à nos ancêtres un avantage du point de vue de l’évolution. Mais il y avait d’autres facteurs encore plus importants : le sens de la communauté, la production collective et la vie sociale, qui eux-mêmes furent étroitement connectés au développement du langage.

L’extrême vulnérabilité de l’enfant humain, comparé aux enfants des autres espèces, signifie que nos ancêtres, dont l’existence de chasseurs-cueilleurs les obligeait à se déplacer sans cesse, devaient développer un fort sentiment de solidarité pour protéger leur descendance et, ainsi, assurer la survie de la tribu ou du clan. Il est certain que sans ce sentiment puissant de coopération et de solidarité, notre espèce se serait éteinte avant même d’être née.

Nous le voyons encore aujourd’hui. Si un enfant est en train de se noyer dans une rivière, la plupart des témoins essayeront de le sauver au péril de leur propre vie. Beaucoup de gens se sont noyés en essayant d’en sauver d’autres. Cela ne peut pas s’expliquer en termes de calcul égoïste ou de liens du sang au sein d’un petit groupe tribal. Les gens qui agissent ainsi ne connaissent pas celui qu’ils essayent de sauver et n’attendent aucune récompense. Ce comportement altruiste est tout à fait spontané et vient d’un instinct de solidarité profondément enraciné. L’argument selon lequel les gens sont naturellement égoïstes n’est qu’un reflet de l’immonde et déshumanisante aliénation de la société capitaliste.

Pendant l’immense majorité de l’histoire de notre espèce, les hommes et les femmes vivaient dans des sociétés où la propriété privée, au sens moderne du terme, n’existait pas. Il n’y avait pas d’argent, de patron, d’ouvrier, de banquier, de propriétaire terrien, d’État, de religion organisée, de police et de prison. Même la famille, dans l’acception moderne de ce mot, n’existait pas. Aujourd’hui, beaucoup ont du mal à imaginer un monde sans toutes ces choses ; elles semblent si naturelles qu’on les croirait décrétées par le Tout-Puissant. Et pourtant, nos ancêtres s’en sortaient assez bien sans elles.

La transition de la chasse et la cueillette vers une agriculture et un pastoralisme stables constitue la première grande révolution sociale, que le grand archéologue (et marxiste) australien Gordon Childe a appelée la « Révolution néolithique ». L’agriculture a besoin d’eau. Dès qu’elle va au-delà de la plus basique production pour le minimum vital, elle a besoin de l’irrigation, du forage, de barrages et de distribution d’eau à grande échelle. Autant de tâches sociales.

L’irrigation à grande échelle a besoin d’une vaste organisation. Elle exige le déploiement d’un grand nombre de travailleurs manuels, un haut niveau d’organisation et de discipline. La division du travail – qui existait déjà sous une forme embryonnaire dans la division élémentaire entre les sexes, conséquence des contraintes de la grossesse et de la prise en charge des nouveau-nés – s’est développée à un niveau plus élevé. Le travail d’équipe avait besoin de chefs d’équipes, de surveillants, etc., et d’une armée d’officiels pour superviser le plan.

La coopération à une aussi vaste échelle exige une planification, mais également l’utilisation de la science et de la technique. Cela dépassait les capacités des petits groupes organisés en clan qui formaient le noyau de la vieille société. Le besoin d’organiser et de mobiliser un grand nombre de travailleurs a mené à l’essor d’un État central, doté d’une administration centrale et d’une armée, comme en Égypte et en Mésopotamie.

La mesure du temps et de l’espace était un élément nécessaire à la production – et faisait partie des forces productives elles-mêmes. Hérodote liait les débuts de la géométrie en Égypte au besoin d’évaluer la surface des terres inondées sur une base annuelle. Le mot géométrie lui-même signifie la « mesure de la terre ».

L’étude des cieux (l’astronomie) et les mathématiques ont permis aux prêtres égyptiens d’anticiper les crues du Nil. Ainsi, la science a surgi d’une nécessité économique. Dans sa Métaphysique, Aristote écrivait : « L’homme commence à philosopher lorsque les nécessités de la vie sont assurées » (Métaphysique, I, 2). Cette affirmation est au cœur du matérialisme historique – 2300 ans avant Karl Marx.

Au centre du clivage entre riches et pauvres, dirigeants et dirigés, instruits et ignorants, se trouve la division entre le travail intellectuel et le travail manuel. Le contremaître est en général exempt du travail manuel, qui est dès lors stigmatisé. La Bible parle des « sculpteurs de bois et des puisatiers », des masses qui sont exclues de la culture, laquelle est alors recouverte d’un voile de mystère et de magie. Les secrets de la culture étaient jalousement gardés par la caste des prêtres et des scribes, dont c’était le monopole.

Ici, nous voyons déjà les contours d’une société de classe, de la division de la société en classes, entre exploiteurs et exploités. Dans n’importe quelle société où l’art, la science et le gouvernement sont le monopole d’une minorité, cette minorité usera et abusera de sa position et de ses intérêts. C’est le secret le plus fondamental de la société de classe ; il dure depuis 12 000 ans.

Pendant tout ce temps, il y a eu beaucoup de changements fondamentaux dans les formes de la vie économique et sociale. Mais les rapports fondamentaux entre les dirigeants et les dirigés, les riches et les pauvres, les exploiteurs et les exploités, sont restés les mêmes. Par ailleurs, bien que les formes de gouvernement aient connu de nombreux changements, l’État reste ce qu’il a toujours été : un instrument de coercition et une expression de la domination de classe.

En Europe, l’ascension et le déclin de la société esclavagiste ont été suivis par le féodalisme, qui à son tour a été remplacé par le capitalisme. L’ascension de la bourgeoisie, qui a commencé dans les villes et cités d’Italie et des Pays-Bas, a franchi une étape décisive lors des révolutions bourgeoises en Hollande et en Angleterre, aux XVIe et XVIIe siècles, puis lors de la Révolution française de 1789-93. Tous ces changements ont été accompagnés d’une transformation profonde de la culture, de l’art, de la littérature, de la religion et de la philosophie.

L’État

L’État est une force de répression spéciale qui se tient au-dessus de la société et s’en détache de plus en plus. Cette force a ses origines dans un passé lointain. Les origines des différents États, cependant, varient selon les circonstances. Chez les Germains et les natifs américains, il a surgi de bandes guerrières qui s’assemblaient autour de la personne du chef de guerre. Ce fut aussi le cas chez les Grecs, comme on le voit dans les poèmes épiques d’Homère.

À l’origine, les chefs tribaux jouissaient d’une autorité issue de leur bravoure, de leur sagesse et d’autres qualités personnelles. Aujourd’hui, le pouvoir de la classe dominante n’a plus rien à voir avec les qualités personnelles des dirigeants. Il s’enracine dans des rapports sociaux objectifs, des rapports de production – et dans le pouvoir de l’argent. Les qualités individuelles d’un chef d’État peuvent être bonnes ou mauvaises, mais ce n’est pas la question.

L’État des toutes premières formes de sociétés de classe avait déjà un caractère monstrueux ; il dévorait d’énormes quantités de travail, réprimait les masses et les privait de tout droit. Mais dans le même temps, en développant la division du travail, en organisant la société et en portant la coopération à des niveaux inédits, l’État a permis de mobiliser une énorme quantité de force de travail et, ainsi, d’augmenter considérablement la productivité du travail humain.

Au début, tout dépendait du travail des masses paysannes. L’État avait besoin d’un grand nombre de paysans corvéables et payant des taxes – les deux piliers sur lesquels reposait la société. Ceux qui contrôlaient ce système de production contrôlaient le pouvoir et l’État. Il était alors nécessairement centralisé et bureaucratique. À l’origine, il avait un caractère religieux et se confondait avec le pouvoir de la caste des prêtres. À son sommet se tenait le Dieu-Roi et, derrière lui, une armée d’officiels, de Mandarins, de scribes, de superviseurs, etc. L’écriture elle-même était admirée comme un art mystérieux et connu seulement de quelques-uns.

D’emblée, les fonctions de l’État furent mystifiées. Les relations sociales réelles apparaissaient sous un aspect déformé. C’est toujours le cas. En Grande-Bretagne, cette mystification est délibérément cultivée à travers les cérémonies, le faste et la tradition. Aux États-Unis, elle est cultivée par d’autres moyens : le culte du président, qui personnifie le pouvoir d’État. En substance, cependant, chaque forme d’État représente la domination d’une classe sur le reste de la société. Même dans ses formes les plus démocratiques, l’État défend la dictature d’une seule classe, la classe dominante, celle qui possède et contrôle les moyens de production.

L’État moderne est un monstre bureaucratique qui dévore une part colossale de la richesse produite par la classe ouvrière. Les marxistes sont d’accord avec les anarchistes pour considérer que l’État est un monstrueux instrument d’oppression qui doit être éliminé. La question est : comment ? Par qui ? Et qu’est-ce qui le remplacera ? C’est une question fondamentale de toute révolution. Dans un discours sur l’anarchisme prononcé pendant la guerre civile qui a suivi la Révolution russe, Trotsky résumait très bien la position marxiste sur l’État :

« La bourgeoisie dit : ne touchez pas au pouvoir d’État ; il est le privilège héréditaire, sacré, des classes éduquées. Les anarchistes disent : n’y touchez pas ; c’est une invention infernale, un dispositif diabolique. Ne vous occupez pas de lui. La bourgeoisie dit : n’y touchez pas, il est sacré. Les anarchistes disent : n’y touchez pas, il est immonde. Les deux disent : n’y touchez pas. Mais nous, nous disons : ne vous contentez pas de le toucher, prenez-le dans vos mains et faites-le travailler dans votre intérêt, pour l’abolition de la propriété privée et l’émancipation de la classe ouvrière. »

Le marxisme explique qu’en dernière analyse, l’État consiste en des détachements d’hommes en armes : l’armée, la police, les tribunaux, les prisons. Contre les idées confuses des anarchistes, Marx soutenait que les travailleurs auraient besoin de l’État pour briser la résistance des classes exploiteuses. Mais cet argument de Marx a été déformé à la fois par les bourgeois et par les anarchistes.

Marx parlait de la « dictature du prolétariat », qui est une formule plus scientifiquement précise que : « domination politique du prolétariat ». De nos jours, le mot « dictature » a des connotations qu’il n’avait pas à l’époque de Marx. Après les crimes horribles de Hitler et Staline, il suscite les visions cauchemardesques d’un monstre totalitaire, avec ses camps de concentration et sa police secrète. Mais ces choses n’existaient même pas en imagination du vivant de Marx. Pour lui, le mot dictature venait de la République romaine. Il désignait une situation où, en temps de guerre, les lois normales étaient provisoirement suspendues.

Le dictateur romain (« celui qui dicte ») était un magistrat extraordinaire (magistratus extraordinarius) ayant l’autorité absolue pour accomplir des tâches dépassant l’autorité habituelle d’un magistrat. La fonction fut à l’origine nommée Magister Populi (Maître du peuple), c’est-à-dire maître de l’armée citoyenne. En d’autres termes, c’était un rôle militaire qui impliquait presque toujours de diriger une armée sur le champ de bataille. Une fois que la période exceptionnelle se terminait, le dictateur démissionnait. L’idée d’une dictature totalitaire comme celle de Staline, où l’État opprimait la classe ouvrière dans les intérêts d’une caste de bureaucrates privilégiés, aurait horrifié Marx.

Son modèle était aux antipodes du stalinisme. Marx illustrait son idée de « dictature du prolétariat » avec la Commune de Paris de 1871. Alors, pour la première fois, les masses populaires, avec les travailleurs à leur tête, ont renversé le vieil État et ont commencé la tâche de transformer la société. Sans direction, organisation et plan d’action clairement définis, les masses ont fait preuve d’un courage et d’une créativité extraordinaires. Résumant l’expérience de la Commune de Paris, Marx et Engels expliquaient : « une chose en particulier a été prouvée par la Commune, à savoir que la classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession de la machine d’État toute prête, et la manier pour son propre compte. » (Préface à l’édition allemande de 1872 du Manifeste Communiste). Les travailleurs ont besoin de leur Etat, un Etat ouvrier, qui diffère fondamentalement, dans ses caractéristiques, de l’Etat capitaliste.

La transition vers le socialisme – une forme de société basée sur l’abondance et une authentique démocratie – ne peut être accomplie que par la participation active et consciente de la classe ouvrière dans le fonctionnement de la société, de l’industrie et de l’État. Ce n’est pas quelque chose qui est gentiment légué aux travailleurs par des capitalistes ou des bureaucrates au grand cœur.

Sous Lénine et Trotsky, l’État soviétique était construit dans le but de faciliter l’implication des travailleurs dans les tâches de contrôle et de comptabilité. Il s’agissait d’assurer la réduction progressive des « fonctions spéciales » de l’autorité et du pouvoir de l’État. Des limitations strictes ont été placées sur les salaires, le pouvoir et les privilèges des officiels, dans le but d’empêcher la formation d’une caste privilégiée.

L’État ouvrier établi par la Révolution bolchevique de 1917 n’était ni bureaucratique, ni totalitaire. Au contraire, avant que la bureaucratie stalinienne ne l’arrache au contrôle des masses, c’était l’État le plus démocratique qui ait jamais existé. Les principes de base du pouvoir soviétique n’ont pas été inventés par Marx ou Lénine. Ils reposaient sur l’expérience concrète de la Commune de Paris, et ont été développés plus tard par Lénine.

Lénine était l’ennemi juré de la bureaucratie. Il a toujours souligné que le prolétariat (la classe ouvrière) n’a besoin que d’un État qui soit « constitué de telle manière qu’il commencera immédiatement à dépérir et qu’il ne puisse pas ne pas dépérir ». Un État ouvrier authentique n’a rien en commun avec les monstres bureaucratiques qui existent aujourd’hui, et encore moins avec celui qui existait dans la Russie stalinienne. Les conditions fondamentales d’une démocratie ouvrière ont été exposées dans l’un des livres les plus importants de Lénine, L’État et la Révolution :

- Des élections libres et démocratiques avec droit de révocation.

- Aucun fonctionnaire ne perçoit un salaire supérieur à celui d’un travailleur qualifié.

- Pas d’armée permanente, mais le peuple en armes.

- Graduellement, toutes les tâches de l’administration doivent être réalisées, à tour de rôle, par tout le monde : « quand tout le monde est un bureaucrate, personne n’est un bureaucrate. »

Ce sont les conditions que Lénine a posées, non pour un socialisme ou un communisme aboutis, mais pour la toute première période d’un État ouvrier, la période de transition du capitalisme au socialisme.

Les Soviets des Députés Ouvriers et Soldats étaient des assemblées élues composées non de politiciens et de bureaucrates professionnels, mais de travailleurs, de paysans et de soldats ordinaires. Ils n’étaient pas un pouvoir étranger se tenant au-dessus de la société, mais un pouvoir basé sur l’initiative directe de la population. Ses lois n’étaient pas celles décrétées par un pouvoir d’État capitaliste. C’était un type de pouvoir entièrement différent de celui qui existe dans les républiques parlementaires bourgeoises les plus « modernes » d’Europe et d’Amérique, aujourd’hui. Ce pouvoir était du même type que celui de la Commune de Paris de 1871.

Il est vrai que dans un contexte d’extrême arriération économique et culturelle, de pauvreté et d’illettrisme, la classe ouvrière russe fut incapable de conserver le pouvoir qu’elle avait conquis. La Révolution a subi un processus de dégénérescence bureaucratique qui a mené au Stalinisme. Contrairement aux mensonges des historiens bourgeois, le Stalinisme n’était pas un produit du Bolchevisme, mais son ennemi le plus implacable. Staline occupe approximativement la même place, par rapport à Marx et Lénine, que Napoléon par rapport aux Jacobins ou le pape par rapport aux premiers chrétiens.

La première Union Soviétique – avant Staline – n’était pas du tout un État au sens où nous l’entendons habituellement. C’était l’expression organisée du pouvoir révolutionnaire des travailleurs. Pour reprendre la formule de Marx, c’était un « demi-État », un État destiné à dépérir et se dissoudre dans la société, pour laisser place à une administration collective de la société au profit de tous, sans force ni contrainte. Telle est l’authentique conception marxiste d’un État ouvrier.

L’ascension de la bourgeoisie

Trotsky soulignait que la révolution est la force motrice de l’histoire. Ce n’est pas un hasard si l’ascension de la bourgeoisie en Italie, en Hollande, en Angleterre et plus tard en France, fut accompagnée par une culture, un art et une science extraordinairement florissants. Dans ces pays où la révolution bourgeoise a triomphé aux XVIIe et XVIIIe siècles, le développement des forces productives et de la technologie s’accompagnait d’un développement de la science et de la philosophie, ce qui a définitivement sapé les bases de la domination idéologique de l’Église.

À l’inverse, dans les pays où les forces de la réaction catholique et féodale ont étouffé dans l’œuf l’embryon de la société nouvelle, la conséquence en fut une longue période de dégénérescence, de déclin et de décomposition. A cet égard, l’exemple de l’Espagne est peut-être le plus évident.

À l’époque de l’ascension du capitalisme, lorsqu’il était encore une force progressiste, ses idéologues menèrent une lutte féroce contre les bastions idéologiques du féodalisme, à commencer par l’Église Catholique. Bien avant le renversement du pouvoir des seigneurs féodaux, la bourgeoisie devait affaiblir leurs défenses idéologiques, c’est-à-dire le cadre philosophique et religieux de l’Église – et son bras armé, l’Inquisition. Elle le fit par l’intermédiaire de ses représentants les plus conscients et les plus révolutionnaires.

L’essor du capitalisme a commencé aux Pays-Bas et dans les villes du nord de l’Italie. Graduellement, une nouvelle morale et de nouvelles croyances religieuses se cristallisèrent. Sous le féodalisme, le pouvoir économique reposait sur la propriété de la terre. L’argent jouait un rôle secondaire. Mais l’essor de la manufacture et du commerce a fait de l’Argent une source de pouvoir toujours plus importante. De grandes familles de banquiers, tels les Fuggers, ont surgi et défié le pouvoir des rois.

Les guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles n’étaient que l’expression la plus visible de conflits de classe plus profonds. Le seul résultat possible de ces luttes était l’accession au pouvoir de la bourgeoisie et l’établissement de nouveaux rapports de production (capitalistes). Mais les dirigeants de ces luttes ne pouvaient pas anticiper ce fait.

La Révolution anglaise de 1640-60 fut un grand bouleversement social. Le vieux régime féodal fut détruit et remplacé par un nouvel ordre social capitaliste. La Guerre civile fut une guerre de classe qui renversa le despotisme de Charles Ier et l’ordre féodal réactionnaire qui se tenait derrière lui. Le Parlement représentait les classes moyennes montantes des villes et des campagnes, qui ont défié et vaincu le vieux régime, coupé la tête du roi et, au passage, dissous la chambre des Lords.

Objectivement, Olivier Cromwell posait les bases de la domination de la bourgeoisie en Angleterre. Mais pour atteindre cet objectif, pour balayer toutes les ordures féodales et monarchiques qui encombraient le chemin, il fut d’abord obligé d’écarter la bourgeoisie lâche, de dissoudre son Parlement et de s’appuyer sur la petite bourgeoisie, les petits fermiers de l’Est-Anglie – la classe à laquelle il appartenait – et les masses plébéiennes et semi-prolétariennes des villes et des campagnes.

Se plaçant lui-même à la tête d’une armée révolutionnaire, Cromwell stimulait la combativité des masses en faisant appel à la Bible, aux Saints et au Royaume de Dieu sur terre. Ses soldats n’allaient pas au combat sous la bannière de la rentabilité, de l’intérêt et du profit ; ils chantaient des hymnes religieux. C’est cet esprit évangélique, qui s’est vite rempli d’un contenu révolutionnaire (et même parfois communiste), qui motiva les masses à combattre avec un enthousiasme et un courage formidables contre les armées réactionnaires.