Quel monde se cache derrière les produits rangés dans les rayons des supermarchés ? Derrière les steaks hachés et les faux-filets sous plastique ? Entre les vaches vivantes et les rayons frais des grandes surfaces, il y a l’industrie agroalimentaire.

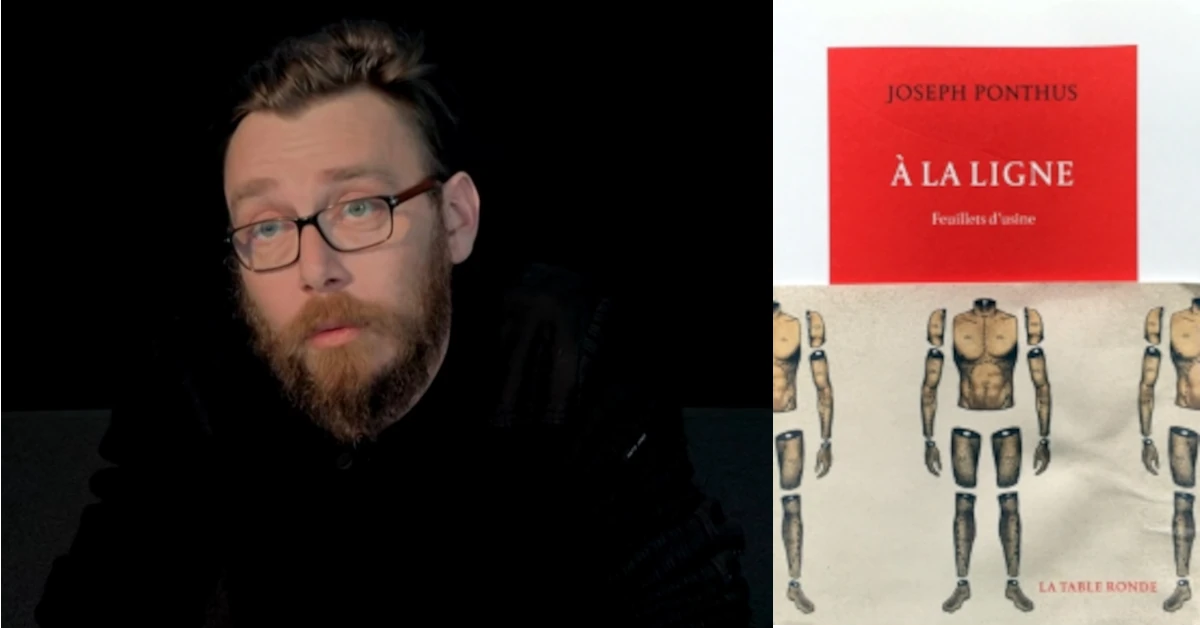

Joseph Ponthus a longtemps travaillé comme éducateur spécialisé, en banlieue parisienne. Lorsqu’il part en Bretagne pour rejoindre sa femme, il ne trouve pas de boulot dans son secteur. Alors, c’est l’usine. Il travaille comme intérimaire dans l’agroalimentaire : d’abord aux crevettes, puis aux bulots, puis dans un abattoir, sur les lignes de découpe de bovins.

A la ligne est le roman poétique – écrit en vers libres – qui raconte ce quotidien d’un travailleur à la chaîne. D’emblée, l’auteur précise son rapport initial à l’usine : « Je n’y vais pour écrire, mais pour les sous », et « Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé ». Mais « Au fil des heures et des jours le besoin d’écrire s’incruste tenace comme une arête dans la gorge ».

Boulot, bulots, dodo

Le travailleur moderne ne possède que sa force de travail, qu’il doit vendre au capitaliste. Avec elle, il vend aussi son temps. Dans A la ligne, une tension traverse chaque page : le temps arraché par l’usine contre le temps qui reste, celui qu’on croit pouvoir consacrer à soi et à ceux qu’on aime.

Même les rares moments de repos – avec son épouse ou avec son chien – sont dominés par la fatigue et le rythme imposé par le travail. Le rapport au temps devient le fil central du roman. Ponthus doit écrire là où il n’y a pas de temps, entre boulot et dodo. La forme même du roman reflète cette contrainte ; l’absence de ponctuation et les pensées qui s’alignent et se brisent sont directement liées à cette condition :

« J’écris comme je pense sur ma ligne de production divaguant dans mes pensées seul déterminé

J’écris comme je travaille

A la chaîne

A la ligne ».

Ecrire devient une nécessité aussi vitale que respirer, une résistance face au temps de vie dévoré par le travail, pour donner de la dignité à ce qui constitue la vie ordinaire de milliers d’ouvriers.

Aliénation

En Bretagne, l’agroalimentaire représente environ 40 % des emplois industriels. Le recours aux intérimaires est très fréquent, car ils constituent une main d’œuvre à bas coûts, facile à exploiter et à remplacer. Le roman décrit la précarité d’un intérimaire comme tant d’autres : bouche-trou, jetable. Ponthus raconte la difficulté de faire grève, le poids de la hiérarchie, la nécessité d’enchaîner les heures supplémentaires pour gagner un peu plus. Il change de poste à plusieurs reprises, et se confronte avec effroi – parfois avec fascination – à l’univers de l’usine.

Il y décrit le froid, les odeurs de bulots et de crevettes, puis le sang de l’abattoir, beaucoup de sang, les déjections des carcasses, les cadences infernales, son propre corps meurtri, abruti de fatigue, comme celui de tous ses camarades. Au fil des pages, il dresse un tableau très vivant et concret de l’aliénation du travail, qui prend possession du corps et de l’esprit 24 heures sur 24, même pendant le sommeil :

« Incessants cauchemars martelés

Répétitifs

Quotidiens

« Pas une sieste pas une nuit sans ces mauvais rêves de carcasses

De bêtes mortes

Qui me tombent sur la gueule

Qui m’agressent

Atrocement

Qui prennent le visage de mes proches ou de mes peurs les plus profondes

« Cauchemars sans fin sans vie sans nuit

Des réveils en sursaut

Draps inondés de sueur

Presque toutes les nuits

« Parfois je hurle

Toutes les nuits je sais que je vais emporter l’abattoir dans mes mauvais rêves

Et pourtant

A pousser mes quartiers de viande de cent kilos chacun

Je ne pense pas être le plus à plaindre

De quoi rêvent-ils

Toutes les siestes

Toutes les nuits

Ceux qui sont aux abats

Et qui

Tous les jours que l’abattoir fait

Voient tomber des têtes de vache de l’étage supérieur

Prennent une tête par une

La calent sur des crocs d’acier sur une machine idoine

Découpent les joues les babines puis jettent les mâchoires et le reste du crâne

Huit heures par jour en tête à tête ».

La langue de Ponthus est simple, directe, précise. Passionné de littérature, il évoque sans cesse de grands auteurs – Apollinaire, Hugo, Beckett, bien d’autres – d’une façon qui n’est ni artificielle, ni pédante. La littérature lui permet de s’accrocher à ce qui est beau hors de l’usine, d’apporter de l’humour à un quotidien aliénant, de créer un contraste avec l’abrutissement de l’usine.

L’ensemble est un cri puissant qui donne envie de lutter pour un monde enfin libéré de l’esclavage capitaliste, où chacun aura la possibilité de se cultiver et d’exprimer pleinement son potentiel.