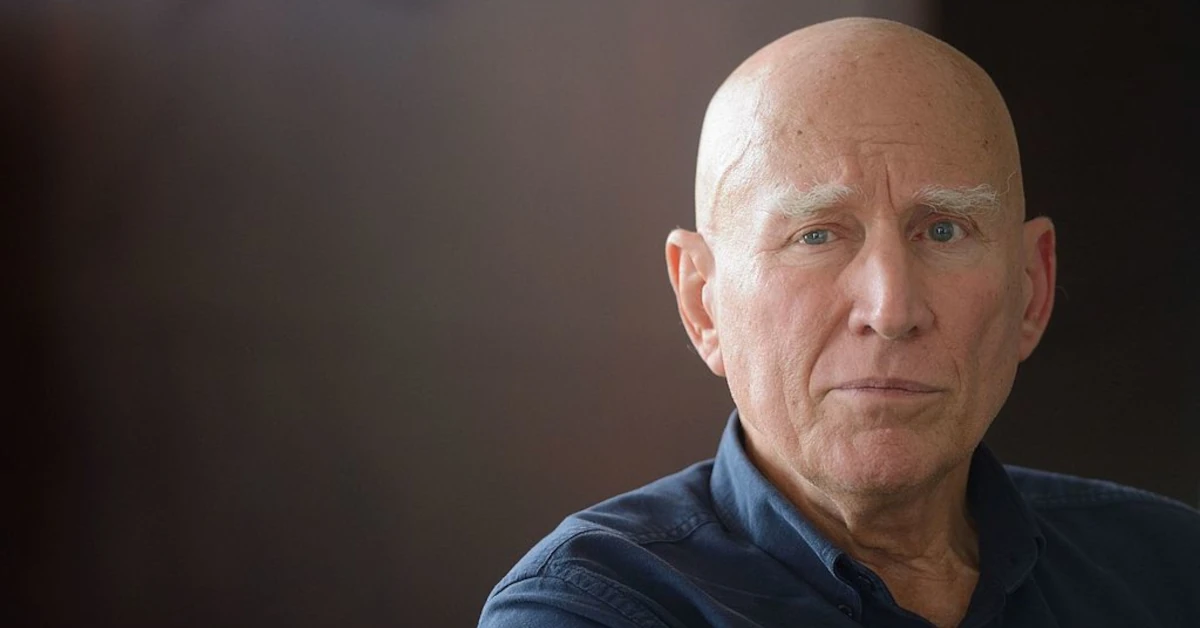

Le photographe Sebastião Salgado s’est éteint le 23 mai dernier à l’âge de 81 ans. Il était souvent considéré comme l’un des plus grands photoreporters de son temps.

Né au Brésil en 1944, il y a milité au sein des Jeunesses communistes. En 1969, il gagne Paris pour fuir la dictature militaire qui sévit au Brésil depuis 1964. Diplômé d’économie, embauché par l’Association internationale du café en 1971, il change brusquement d’orientation en 1973, comme il l’expliquera : « J’emportais mon appareil photo pour mes enquêtes et je me suis aperçu que les images me donnaient dix fois plus de plaisir que les rapports économiques. Je commençais à voir le monde d’une autre manière, à travers le viseur et par un contact direct avec les gens. En fait, j’ai continué à faire la même chose : dresser un constat de la réalité ».

Thèmes et style

Salgado n’a pas photographié n’importe quelle réalité. Il s’agit souvent de pauvres, d’opprimés, de travailleurs, de migrants chassés de leurs pays ou de paysans qui luttent pour un bout de terre. L’essentiel de son travail raconte – plus ou moins directement – les ravages du système capitaliste.

Par exemple, sa longue série intitulée La main de l’homme est le fruit d’un voyage de 7 années, dans 26 pays. Les célèbres photographies des travailleurs de la mine d’or de Sierra Pelada, au Brésil, figurent parmi ses indiscutables chefs-d’œuvre.

Salgado a surtout travaillé en noir et blanc, poussant les contrastes au maximum, ce qui donne un rendu très pur et vibrant. On est frappé par la puissance organique de ces images ; on pourrait presque sentir la sueur ou le feu qui y figurent. La photo n’est plus figée ; elle prend vie.

Au fil du temps, il a merveilleusement maîtrisé sa technique des portraits, qui sont au cœur de son œuvre. Il expliquait : « la force des portraits, c’est que dans cette fraction de seconde on comprend un peu la vie de ceux que l’on photographie. » Les postures en disent aussi long que les regards.

Le Niger, le Nordeste et l’Amazonie

En 1973, au Niger, il documente la sécheresse et la famine qui en résulte. Il fut l’un des premiers à montrer la destruction de l’environnement dans la région, l’avancée du désert et les catastrophes humanitaires qui en résultent. En s’intéressant à la condition des exploités et des opprimés, il a suivi les mouvements de l’histoire et, plus d’une fois, fut le premier à documenter de grands événements.

Entre 1977 et 1984, il s’est lancé dans la réalisation d’un vaste projet qui sera son premier grand succès : Otras Americas. Il sillonne l’Amérique du Sud et documente la vie des communautés autochtones des Andes. Ses photos captent la rudesse de la vie dans ces régions, leur isolement des grandes métropoles du continent, les ravages de la misère et de l’alcool.

En 1979, la chute de la dictature brésilienne lui permet de revenir dans son pays natal. Il embarque alors pour un voyage dans le Nordeste, la région la plus au nord du Brésil, la plus aride et la plus pauvre : « un bout de Sahel au Brésil », disait-il. Là, c’est la mortalité infantile, l’exode rural et – toujours – la misère qu’il photographie.

Après avoir couvert coup sur coup le génocide rwandais, la guerre en Yougoslavie et la guerre au Congo, il est écœuré par la barbarie du monde et des guerres impérialistes. Il abandonne temporairement la photographie pour reprendre la ferme de ses parents. Il s’engage alors dans la reforestation et la défense de l’Amazonie. « Cela m’a ramené à la vie et j’ai de nouveau eu envie de photographier », expliquait-il. Il en sortira une dernière série, Genesis, où Salgado réussit à magnifier la nature en noir et blanc.

« Misérabilisme » ?

Divers critiques ont accusé Salgado de pratiquer une esthétique « misérabiliste » – et même, carrément, d’exploiter les souffrances humaines à des fins commerciales. L’émotion suscitée par ses photographies serait suspecte, et elle ferait obstacle à la réflexion.

Ceci appelle deux commentaires. Premièrement, toute œuvre d’art de qualité suscite des émotions, et celles-ci peuvent être le point de départ d’une réflexion. Deuxièmement, ce n’est tout de même pas la faute de Salgado s’il y a dans ce monde tant de misères, de souffrances, d’oppressions – et qu’elles marquent les visages, les regards, les corps de ceux qui en sont victimes, c’est-à-dire la grande majorité de l’humanité.

En lisant les critiques plus ou moins « subtiles » du travail monumental de Salgado, on ne peut s’empêcher de soupçonner leurs auteurs de vouloir détourner les artistes de la réalité brutale, barbare, du système capitaliste. Soit l’exact contraire de ce qu’a fait Salgado, avec un immense talent.