En 2015, les éditions Allia ont eu l’excellente idée de rééditer Le Bateau-usine, de l’écrivain japonais Kobayashi Takiji. Publié pour la première fois en 1929, ce petit roman a connu un impressionnant regain de popularité après la crise mondiale de 2008 – notamment au Japon, où il s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et a fait l’objet d’une adaptation en manga, également disponible en français.

Ce succès s’explique par les indéniables qualités littéraires du roman, mais aussi par son sujet – qui entre en résonance avec l’expérience de millions de travailleurs – et par le regain d’intérêt pour les idées révolutionnaires.

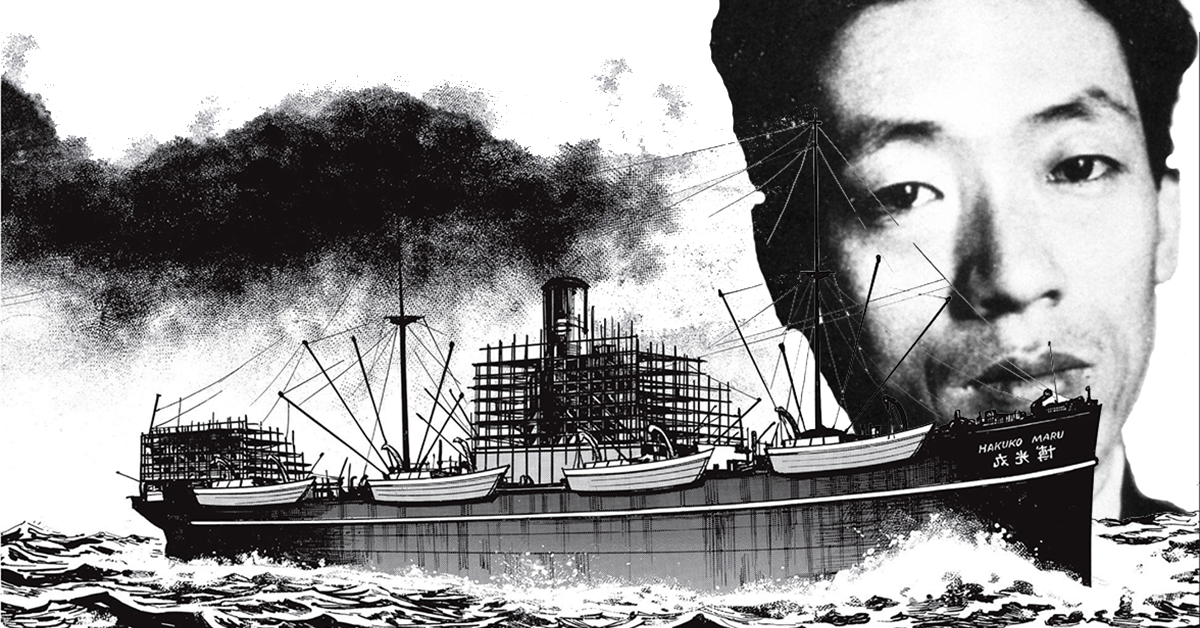

S’inspirant de faits réels, Kobayashi nous embarque à bord du Hakko-maru, un bateau-usine japonais qui pêche des crabes aux marges de la péninsule russe du Kamtchatka, au nord du Japon. A son bord, 400 travailleurs – recrutés parmi les couches les plus pauvres du prolétariat japonais – pêchent les crabes, puis mettent en conserve la précieuse marchandise, qui sera ensuite vendue à prix d’or.

Sans jamais tomber dans le misérabilisme, le roman décrit les conditions de vie infernales et l’exploitation brutale que subissent ces travailleurs. Au fil du récit, l’auteur évoque aussi la situation de l’ensemble de la classe ouvrière japonaise au début du XXe siècle, ainsi que le processus de peuplement de l’île de Hokkaido, où il a vécu.

Né en 1903 dans une famille de paysans ruinés et devenus commerçants, Kobayashi s’intéresse dès son adolescence à la littérature. Après des études de commerce, il devient employé de banque, tout en poursuivant ses activités littéraires. Sensible aux conditions des classes laborieuses, il se rapproche du Parti communiste japonais, auquel il adhère en 1931. Ses romans, qui dénoncent l’exploitation et la misère des ouvriers et paysans, lui valent d’être licencié et emprisonné. Lors de sa parution, Le Bateau-usine est censuré pour « crime de lèse-majesté » à l’encontre de l’Empereur. Kobayashi Takiji meurt en 1933, à l’âge de 29 ans, sous la torture de la police politique japonaise.

Un roman d’actualité

Au-delà du témoignage historique, la force du roman réside surtout dans la capacité de son auteur à saisir avec finesse la psychologie des travailleurs que l’on suit. Sans s’attarder sur un protagoniste en particulier, Kobayashi parvient à rendre compte de l’état d’esprit de l’équipage et captive le lecteur en alternant différents registres littéraires et procédés narratifs. On s’identifie sans mal à ces travailleurs ; on partage leurs souffrances, leurs aspirations et le sentiment de révolte qui les gagne progressivement. Bien que l’action se déroule il y a un siècle, les mécanismes de l’exploitation décrits dans le roman sont toujours fondamentalement les mêmes, de nos jours.

Au-delà du témoignage historique, la force du roman réside surtout dans la capacité de son auteur à saisir avec finesse la psychologie des travailleurs que l’on suit. Sans s’attarder sur un protagoniste en particulier, Kobayashi parvient à rendre compte de l’état d’esprit de l’équipage et captive le lecteur en alternant différents registres littéraires et procédés narratifs. On s’identifie sans mal à ces travailleurs ; on partage leurs souffrances, leurs aspirations et le sentiment de révolte qui les gagne progressivement. Bien que l’action se déroule il y a un siècle, les mécanismes de l’exploitation décrits dans le roman sont toujours fondamentalement les mêmes, de nos jours.

Par exemple, suivant le plus vieux principe de toutes les classes dirigeantes – « diviser pour mieux régner » –, le contremaître encourage systématiquement les rivalités entre les différents corps de métier qui composent l’équipage. Le livre décrit également le recours à la propagande nationaliste pour encourager les travailleurs à redoubler d’efforts, au nom de la compétition commerciale avec la Russie et de la grandeur du Japon impérial.

Certaines scènes du livre illustrent la soif de profit des patrons des bateaux-usines et leur mépris pour la vie des travailleurs. Tout au long du récit, l’auteur introduit habilement une critique acerbe du capitalisme par le biais des réflexions des personnages eux-mêmes. Ce procédé évite de briser le rythme du récit et vient appuyer le processus de prise de conscience des ouvriers, qui va les conduire à se révolter.

Processus moléculaire

Cette prise de conscience collective est au cœur du roman. Cela en fait une excellente illustration artistique de ce que Trotsky appelait le « processus moléculaire de la révolution ». Pour prévenir tout mouvement de révolte, les patrons prennent soin de recruter des travailleurs dociles, endettés et surtout sans expérience d’une quelconque forme de lutte et d’organisation collective. Dans un premier temps, ces travailleurs semblent accepter avec fatalisme leur sort. Ils sont divisés et sensibles à la propagande nationaliste dont ils ont été abreuvés. Ils se méfient des « rouges ». Mais au fil des chapitres, poussés par leur situation inhumaine et les exactions du contremaître, l’équipage finit par se rebeller.

Dans une scène poignante, un groupe de pêcheurs égarés lors d’une tempête s’échoue sur les rives du Kamtchatka et fraternise avec une famille russe qui les recueille et les encourage à lutter. Dès leur retour à bord du Hakko-maru, enthousiasmés par le discours des soviétiques, ces pêcheurs vont contribuer à accélérer la prise de conscience de leurs camarades. Au cours de cette véritable révolution en miniature, les travailleurs prendront conscience de leur force, qui réside dans leur unité, mais apprendront également de dures leçons.

En décrivant avec réalisme un mouvement de révolte spontané, le roman de Kobayashi comprend de nombreux enseignements politiques qui sont toujours d’une grande actualité. Malgré sa violence, il se dégage de cette œuvre un puissant optimisme dans la capacité des travailleurs à s’organiser et à lutter, malgré les difficultés. On sort de cette lecture convaincus de la possibilité d’en finir avec les horreurs du capitalisme.