Télécharger le guide de lecture

Publié pour la première fois en 1938 dans le Bulletin de l’Opposition, L'Agonie du capitalisme et les tâches de la Quatrième Internationale (plus connu sous le nom de Programme de transition) est devenu le programme politique de l’internationale trotskyste (la Quatrième internationale) lors de son congrès de la même année. Il s’agit - au même titre que les ouvrages de Lénine Que faire ? et Le gauchisme, maladie infantile du communisme - d’un incontournable de la stratégie révolutionnaire qui délivre encore aujourd’hui de précieux enseignements à tous ceux qui luttent pour la transformation révolutionnaire de la société.

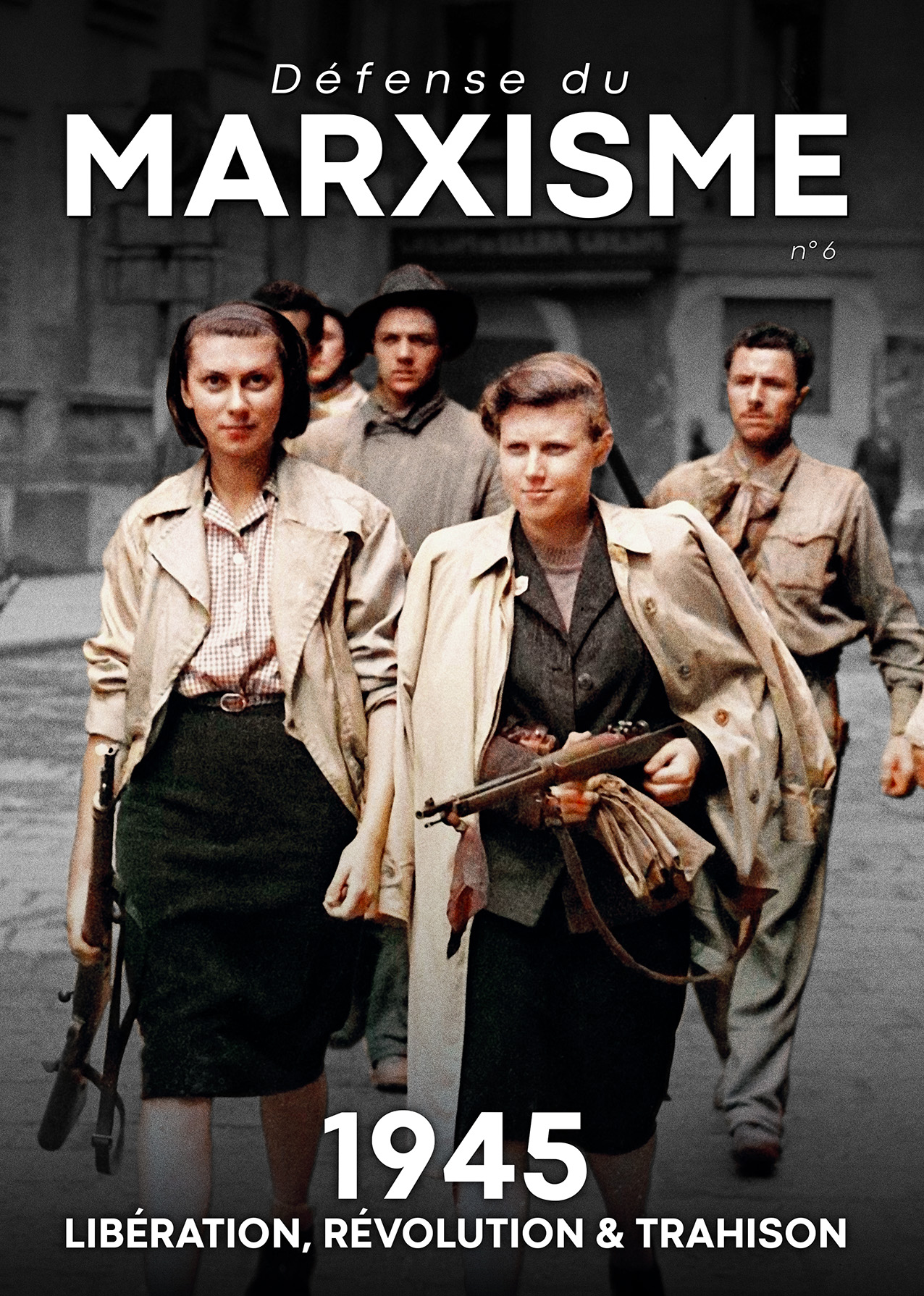

À la suite de la révolution russe de 1917, une vague de mouvements révolutionnaires avait parcouru le monde. Inspirées par la victoire des travailleurs en Russie et par la fondation de l’Internationale communiste, les masses s’étaient soulevées en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Chine, en Espagne… Toutes les nations semblaient bouillonner, dans un état d’effervescence révolutionnaire. Pourtant, la réaction avait vaincu : au lieu de la dictature du prolétariat et du socialisme, les années 20 et 30 avaient vu le fascisme triompher, Staline purger l’Union soviétique de ses révolutionnaires les plus sincères, et le monde s’effondrer dans une guerre d’une horreur et d’une violence encore inouïes. C’est dans ce contexte des plus sinistres que Trotsky décida d’écrire son programme pour les marxistes du monde entier.

La première tâche des marxistes de ce temps était de comprendre les raisons de leur défaite et d’en tirer les leçons pour les luttes futures, afin d’éviter de répéter les mêmes erreurs. C’est à ce travail que s’attelle Trotsky dans la première partie du Programme de transition, en détaillant rigoureusement les événements cruciaux de la dernière séquence historique et les cruelles leçons de cette période, qu’il résume ainsi : « la crise historique de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire ».

Il s’oppose à l’idée selon laquelle les « prémisses objectives » de la révolution ne seraient pas réunies. Au contraire, selon lui, elles « ne sont pas seulement mûres ; elles ont même commencé à pourrir » en l’absence d’une direction organisée de la classe ouvrière, décidée à accomplir la révolution mondiale. La tâche-clé de la Quatrième internationale est justement de construire ce facteur subjectif. C’est à une réflexion autour des moyens de le bâtir, des principes à suivre et des stratégies à adopter pour faire triompher les idées du marxisme que se livre Trotsky dans la suite de son Programme de transition.

Les revendications transitoires

Anticipant les bouleversements révolutionnaires de la période à venir, Trotsky insiste sur la nécessité de résoudre « la contradiction entre la maturité des conditions objectives de la révolution et la non-maturité du prolétariat et de son avant-garde », attribuable à la fatigue et la démoralisation de la vieille génération et à l’inexpérience de la jeunesse.

Dans cette fin, Trotsky appelle à « aider les masses, dans le processus de leurs luttes quotidiennes, à trouver le pont entre leurs revendications actuelles et le programme de la révolution socialiste », par le moyen d’une liste de « revendications transitoires ». Ces mesures sont dites transitoires car elles commencent au plus près des désirs et de la conscience des masses et se concluent par la prise du pouvoir par la classe ouvrière.

Trotsky les distingue des vieux « programmes minimums » de la social-démocratie réformiste. Plutôt que de mettre en avant des réformes partielles du capitalisme, bien éloignées de la perspective d’une révolution socialiste, il propose des revendications transitoires concrètes, nécessaires, mais néanmoins conditionnées à la prise du pouvoir. Il démontre ainsi en pratique la nécessité de répondre par la voie révolutionnaire aux problèmes des travailleurs. En bref, le but du programme de transition est de concrétiser les tâches de la révolution socialiste de façon à répondre directement aux besoins des travailleurs en lutte.

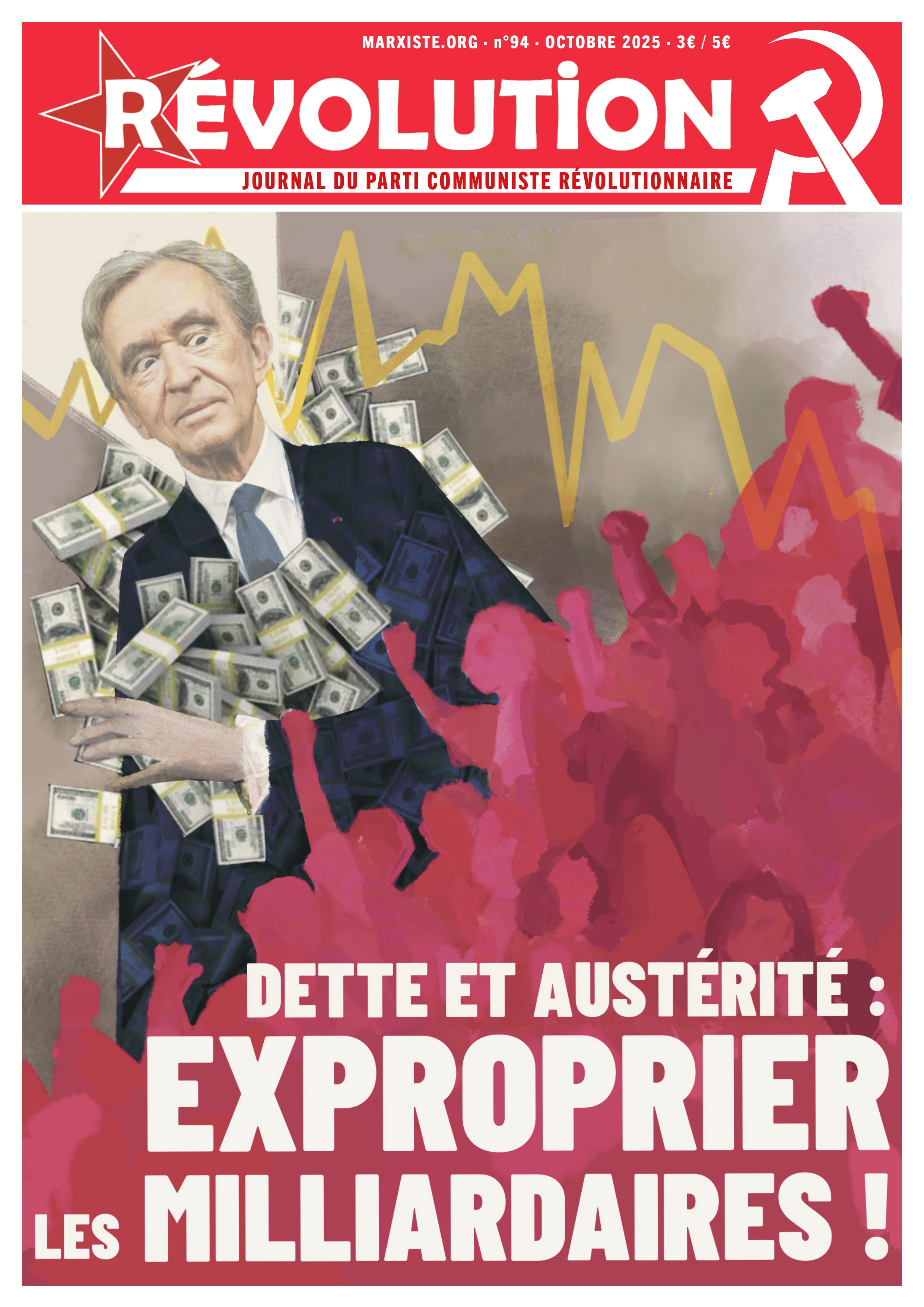

Les revendications en question sont certes liées au contexte d’écriture de l’ouvrage, mais n’en restent pas moins adaptées aux luttes d’aujourd’hui. Par exemple, l’idée d’une échelle mobile des salaires et du temps de travail - c’est à dire la garantie d’un emploi et d’un salaire décent pour tous - prend tout son sens face à la paupérisation croissante et à la montée du chômage et du travail précaire (la presse parle même d’un retour au monde de Charles Dickens). Les conditions actuelles sont, par de nombreux aspects, très proches de celles de la dépression des années 30. Liant la revendication d’une vie digne avec celle d’un grand programme de travaux publics (encore une idée très actuelle), l’expropriation des banques et l’unité de la classe salariée derrière un programme révolutionnaire, Trotsky répond aux objections des capitalistes, qui estiment qu’une telle politique ruinerait leurs affaires. Il explique que cette position révèle le choix réel qui s’offre à la classe ouvrière : ou bien les travailleurs prennent le contrôle de l’économie, ou bien le capitalisme et ses crises les écrasent.

Trotsky souligne également la nécessité pour les ouvriers d’user de leurs propres instruments de lutte. Il appelle les travailleurs à rejoindre massivement les syndicats et à remplacer leurs directions corrompues, tout en nuançant néanmoins son soutien, au vu de son expérience de la lutte sociale en France notamment. Il explique en effet que les syndicats ne sauraient se substituer au parti, et seront remplacés par de réels organes de décision locaux (les conseils ouvriers) dans le processus révolutionnaire. Il met ainsi en garde contre le fétichisme syndical, en rappelant que « le syndicat n’est pas une fin en soi, mais seulement un des moyens dans la marche vers la révolution prolétarienne ».

Ses revendications ne se limitent pas au champ de l’économie. Une part importante du programme est dédiée aux questions politiques, comme le droit de vote pour tous les citoyens, hommes et femmes, de plus de 18 ans (un droit que beaucoup de prétendues « démocraties » ne daignent alors pas accorder à l’ensemble de leur population…), l’abolition de la diplomatie secrète et « la dénonciation intransigeante des préjugés de race et de toutes les formes et nuances de l’arrogance et du chauvinisme nationaux ». Toutes les luttes des masses, aussi bien économiques que politiques, doivent être liées, dans le programme socialiste.

La révolution permanente

Riche de son expérience personnelle des révolutions russes de 1905 et 1917 et de l’histoire des révolutions manquées en Chine et en Espagne, Trotsky réaffirme, dans le Programme de Transition, sa théorie de la « révolution permanente » comme un guide pour les révolutionnaires des pays arriérés et pour ceux des nations opprimées par les puissances colonialistes.

Il explique que dans ces pays, qui n’ont pas accompli leur révolution démocratique (abolition de la propriété féodale, indépendance nationale, droits démocratiques formels), la bourgeoisie est si liée à l’impérialisme et à la propriété terrienne qu’il lui est impossible de conduire cette lutte, même sur la base du capitalisme. C’est donc aux masses exploitées, guidées par la classe ouvrière, de mener le combat démocratique. Mais ce programme sera inévitablement dépassé, car les revendications populaires excéderont cette simple avancée pour conduire vers la transformation socialiste de la société.

Par conséquent, Trotsky avance, pour ces pays principalement ruraux, le slogan d’un « gouvernement ouvrier et paysan ». Seule une alliance entre ces deux classes opprimées peut conduire à une révolution victorieuse. Il insiste sur la nécessité d’une rupture et d’une lutte contre la bourgeoisie nationale : il est vain de chercher à établir des démocraties libérales dans ces conditions. Il s’oppose ainsi à la tristement célèbre stratégie des « fronts populaires », qui, sous prétexte d’une alliance avec la bourgeoisie « progressiste » ou « antifasciste », ont fait échouer les révolutions chinoise et espagnole.

Cette nécessité de rupture avec la bourgeoisie, aussi bien impérialiste que locale, fut confirmée par la suite lors des différentes révolutions coloniales, qui virent arriver au pouvoir des régimes « socialistes » sur des bases purement nationalistes, comme à Cuba.

Tactique

Il ne suffit cependant pas au parti révolutionnaire d’établir un programme et d’appeler les travailleurs à rallier sa bannière. Largement minoritaire dans le mouvement ouvrier, que dominent alors les bureaucrates réformistes et staliniens, la Quatrième internationale est confrontée à la lourde tâche de renverser cette suprématie, en gagnant patiemment les travailleurs et les masses à la cause du socialisme.

Dans cette fin, Trotsky appelle ses partisans à rejeter le sectarisme et à s’orienter vers le mouvement ouvrier tel qu’il est, tout comme Lénine le conseillait aux membres de la jeune Internationale communiste dans les années 20. De même, selon lui, refuser de rejoindre et de se battre aux côtés des syndicats en raison du caractère réactionnaire de leurs directions est, dans les faits, un renoncement à toute lutte sérieuse. Une telle attitude ne peut que renforcer l’influence des dirigeants de droite, en l’absence d’une alternative révolutionnaire, et reléguer les marxistes dans un tragique isolement.

« Regarder la réalité en face ; ne pas chercher la ligne de moindre résistance ; appeler les choses par leur nom ; dire la vérité aux masses, quelque amère qu’elle soit ; ne pas craindre les obstacles ; être rigoureux dans les petites choses comme dans les grandes ; oser, quand vient l’heure de l’action ». C’est ainsi que Trotsky définit les « règles » de la Quatrième internationale. Bien que cette internationale ait disparu depuis longtemps déjà, la nouvelle génération des marxistes doit faire de ces règles son étendard, en prévision des luttes immenses à venir !

Questions pour la discussion :

Quels sont les « prémisses objectives de la révolution prolétarienne » ? Pourquoi Trotsky déclare-t-il qu’elles ont « commencé à pourrir » ?

Quel est le « principal obstacle » à l’avènement d’une révolution, et pourquoi ?

Quelles mesures de transition mettriez-vous en avant aujourd’hui ?

Quelle doit être l’attitude des marxistes vis à vis des organisations réformistes de masse ?

Qu’est-ce que la « dualité du pouvoir » ?

Quelle différence Trotsky fait-il entre « expropriation » et « nationalisation » ?

Quelle relation la classe ouvrière doit-elle établir avec les autres classes opprimées ?

Quelle doit être la position des marxistes vis à vis de la guerre ?

Qu’est-ce que les soviets ? Comment apparaissent-ils ?

Comment les marxistes doivent-ils se servir du mot d’ordre d’une assemblée nationale constituante ?

Quelle est la différence entre le « front populaire » et le « front unique » ?

Comment Trotsky définit-il la nature de classe de l’URSS ? Qu’implique, en pratique, cette définition ?

Pourquoi insiste-t-il sur le rôle des femmes et de la jeunesse ?

Pourquoi l’Internationale communiste est-elle « morte pour la révolution » ?

Qu’est-ce que le centralisme démocratique ?