Télécharger le guide de lecture

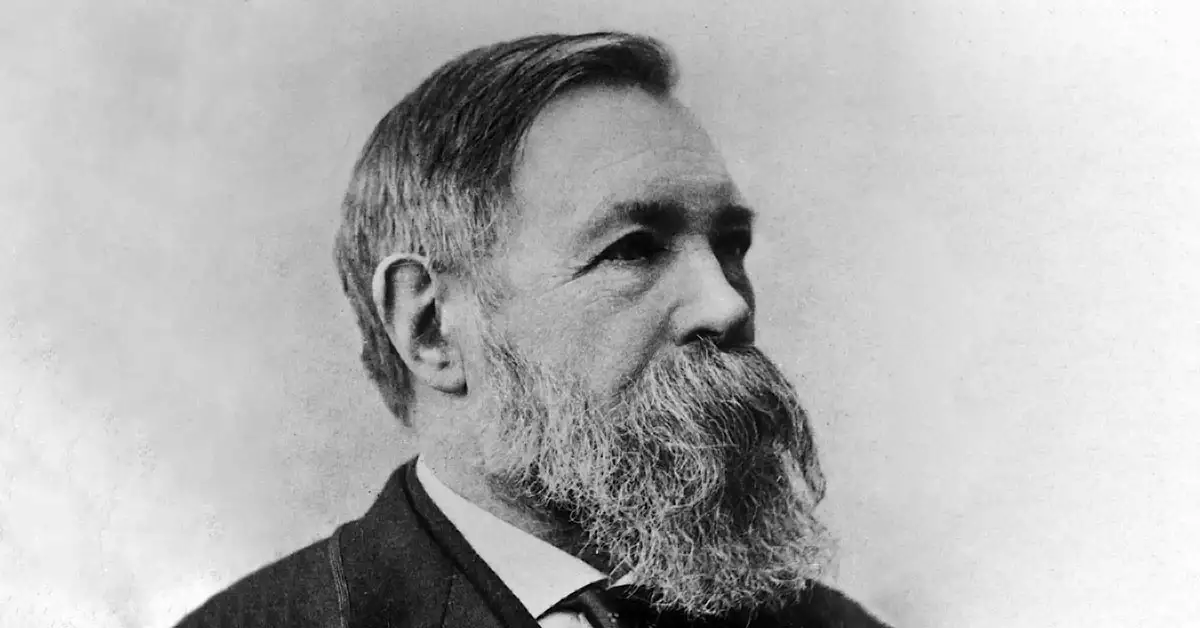

Cette brochure, publiée pour la première fois en français en 1880, est en réalité une compilation de trois chapitres de l’Anti-Duhring d’Engels.

Engels n’y combat pas seulement les « nouvelles » théories d’Eugène Duhring, comme il le dit lui même « la polémique s'est transformée en un exposé plus ou moins cohérent de la méthode dialectique et de la conception communiste du monde que nous nous représentions, Marx et moi, et cela dans une série assez vaste de domaines. »

Socialisme utopique et socialisme scientifique résume les idées clés de l’Anti Duhring de manière concise tout en restant très accessible. Cette brochure reste à ce jour l’une des meilleures synthèses des idées du marxisme jamais écrite.

En trois courts chapitres Engels va traiter du développement de la pensée socialiste pré-marxiste, puis de la philosophie dialectique, qui est au centre de la méthode marxiste, et enfin du matérialisme historique, l’application du marxisme à l’évolution de la société, source des conclusions révolutionnaires de Marx et Engels.

Comme le suggère ce rapide résumé, cette brochure est extrêmement riche en terme d’idées et mérite d’être lue plusieurs fois.

En complément, les préfaces d’Engels sur l’histoire du matérialisme et sur l’histoire de la classe moyenne anglaise offrent une inestimable explication et une très bonne défense de la philosophie matérialiste (d’autant plus importante si on considère l’énorme influence des courants idéalistes et agnostiques dans la philosophie « respectable »), ainsi qu’une véritable démonstration de matérialisme historique, où l’évolution de la philosophie et des idées est, pour la première fois dans l’histoire, considérée comme une partie de la révolution sous-jacente dans le développement des forces productives et de la lutte des classes.

Chapitre 1 : socialisme utopique

Le premier chapitre de la brochure est dédié aux grands socialistes utopistes de la fin du XVIIIe et du début XIXe siècle, qui ont précédé le socialisme scientifique de Marx et Engels.

Tout en dressant une courte historique de la pensée socialiste de l’époque, Engels explique que l’apparition de mouvements rationalistes, démocratiques et communistes n’étaient pas due à une simple bataille d’idées, mais qu’ils constituaient l’expression théorique de la lutte de nouvelles classes émergentes dans la société.

À l’aide de la même méthode, Engels se tourne ensuite vers les premiers germes idéologiques de la jeune classe ouvrière en Angleterre et en France, les théories des « trois grands utopistes » : Saint-Simon, Jean-Baptiste Fourier et Robert Owen.

En analysant chacune de ces théories, Engels va démontrer les failles et les limites de leurs systèmes utopiques, mais il va aussi les placer dans leur contexte historique de lutte des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat, alors à ses débuts, et pour cette raison « immature » dans sa forme et dans son expression théorique.

La tendance des utopistes à rejeter la classe ouvrière à la faveur des « travailleurs » (dans lesquels ils incluaient « les fabricants, les négociants et les banquiers ») ou du « peuple » en général constitue un bon exemple de ces balbutiements.

Toutefois Engels ne fait pas à un seul moment preuve de condescendance envers ces grands intellectuels et l’importance de leurs contributions. Engels réserve ses mots les plus durs pour les « philistins » qui se pavanent devant « la supériorité de leur esprit » face aux «folies» des utopistes. Pour Engels, malgré leurs défauts, il y avait beaucoup d’idées justes dans leurs théories, dont beaucoup ont ensuite été retravaillées par Marx lui même.

Enfin, Engels place à son tour Marx dans son contexte historique, comme le produit combiné de la production théorique des socialistes utopiques, et du prolétariat moderne arrivé au bout de son développement.

Questions pour la discussion :

En quoi le monde se tenait-il « sur la tête » pour les philosophes du XVIIIe ?

Que veut dire Engels quand il écrit : « les grands penseurs du XVIIIe siècle ne pouvaient transgresser les barrières que leur propre époque leur avait fixée. » ?

Pourquoi les institutions mises en place par la « victoire de la raison » se sont-elles révélées être des « caricatures amèrement décevantes » ?

Qu’est ce qui unit les « trois grands utopistes » ?

Pourquoi l’industrie moderne rend une révolution nécessaire ?

Pourquoi les nouveaux systèmes sociaux des fondateurs du socialisme étaient-ils « d’avance condamnés à l’utopie » ?

Saint-Simon a t-il raison lorsqu’il proclame la politique « science de la production » et qu’il prédit « la résorption entière de la politique dans l'économie » ?

En quoi la conception de l’histoire de Fourier est-elle dialectique ?

Quelles sont le similarités entre la philosophie d’Owen et celle de Marx ?

Quelles étaient les limites du communisme d’Owen ?

Chapitre 2 : la dialectique

Le deuxième chapitre de la brochure d’Engels se concentre sur les raisons qui font que l’histoire de la philosophie « trouve son achèvement en Hegel », depuis les anciens grecs et les débuts de la dialectique, à la métaphysique et enfin à la dialectique hégélienne.

Engels démontre les erreurs des métaphysiciens. Une des principales tares qu’il note est l’incapacité de la métaphysique à comprendre la contradiction. Engels explique que « les deux pôles d’une antithèse sont aussi inséparables qu’ils sont opposés. » Dans ce chapitre, Engels s’attarde sur cette partie fondamentale de la dialectique. Il en donne l’exemple concret en expliquant en quoi la nature reflète ce phénomène.

Engels ne tarie pas d’éloges sur Hegel et son plus grand accomplissement, qui est d’avoir sorti l’histoire des affres de la métaphysique. Mais il détaille aussi toutes les erreurs d’Hegel, dues à son idéalisme, aux connaissances limitées à sa disposition et à sa place dans l’histoire. Il explique qu’en tant qu’idéaliste, Hegel voit l’histoire , l’enchaînement réel du monde, de manière totalement inversée.

Il finit en parlant de Marx. Si la dialectique de Hegel « marchait sur la tête », le matérialisme de Marx l’a remise sur ses pieds. Il décrit brièvement le fonctionnement de l’exploitation capitaliste et termine en expliquant que grâce aux découvertes de Marx « le socialisme est devenu une science, qu'il s'agit maintenant d'élaborer dans tous ses détails. »

Questions pour la discussion :

Qu’est ce que la dialectique ?

Quelle est la différence entre la dialectique des anciens grecs et la dialectique d’Hegel ?

Quel est le problème de la dialectique d’Hegel ?

Que veut dire Engels lorsqu’il déclare que le matérialisme moderne « n'a que faire d'une philosophie placée au-dessus des autres sciences » ?

Pourquoi la philosophie d’Hegel est-elle importante pour le socialisme ?

Chapitre 3 : le matérialisme historique

Engels débute ce chapitre en expliquant que comprendre les conditions matérielles est la clé de toute compréhension de la société. Il explique que c’est la réalité économique, et non les idées, qui constitue le facteur le plus important dans la détermination de la société. Essentiellement, c’est cette idée qui constitue la base du matérialisme historique.

Engels analyse ensuite le développement du système capitaliste, du passage de la féodalité au capitalisme et à l’établissement de la bourgeoisie moderne. Il explique comment les moyens de production se sont développés, de même pour la division du travail. Ici on observe un bond dans l’organisation de la production, de la production de biens dans le seul but de répondre à des besoins, à l’organisation des usines qui produisent des marchandises à vendre sur le marché. Auparavant, les produits n’avaient appartenu qu’à la personne qui les fabriquait, venant du fait que généralement, cette personne était seule à l’origine de cette production. Ce type de propriété ne peut subsister là où un bien est le produit de nombreux travailleurs, la propriété privée devint donc l’exploitation de ceux qui travaillent, mais ne possèdent rien. Engels souligne que le capitalisme doit prendre fin. Cette transformation de la société ne se fera pas sous forme de cycle, mais de spirale, retournant à son point d’origine, mais à un niveau supérieur.

Par la suite, Engels revient aux nouveaux moyens de production en plein développement, il pose les perspectives du développement de l’industrie sous le capitalisme. Il explique pourquoi la surproduction est indissociable du capitalisme, et plus important encore, en quoi cette surproduction est destinée à devenir un fléau pour l’existence du capitalisme.

Engels s’attarde ensuite sur la question de l’État, et son immense machine bureaucratique. Il décrit sa raison d’être, et la manière dont il se décomposera sous le socialisme. Comme le dit Engels, « l’État n’est pas aboli, il s’éteint ». En conclusion, Engels décrit le développement de la société, du Moyen-âge jusqu’à la Révolution prolétarienne.

De cette manière, il démontre l’importance du socialisme scientifique dans le processus révolutionnaire, et fini sur ces mots : « En approfondir les conditions historiques et par là, la nature même, et ainsi donner à la classe qui a mission d’agir, classe aujourd’hui opprimée, la conscience des conditions et de la nature de sa propre action, voilà la tâche du socialisme scientifique, expression théorique du mouvement prolétarien. »

Questions pour la discussion :

Quels changements majeurs dans la division du travail et dans les forces productives ont eu lieu dans les dernières décennies, et de quels changements politiques et sociaux se sont-ils accompagnés ?

Comment appliqueriez vous l’observation suivante d’Engels « En conséquence, ce n'est pas dans la tête des hommes, dans leur compréhension croissante de la vérité et de la justice éternelles, mais dans les modifications du mode de production et d'échange qu'il faut chercher les causes dernières de toutes les modifications sociales et de tous les bouleversements politiques » à un événement social majeur actuel, comme la polarisation politique dans tout l’Occident ?

Engels décrit que l’apparition de la production planifiée correspond à l’apparition des usines. Que voulait-il dire par là ?

Engels se réfère beaucoup à la production de « marchandises ». Qu’est ce qu’une marchandise ?

Engels mentionne plusieurs exemples de cercles vicieux dans le développement du capitalisme. Quels étaient ces cercles vicieux ?

Qu’est ce qu’Engels veut dire par « la rébellion des forces productives » ? Que sont les forces productives ?

« Cette solution peut consister seulement dans le fait que la nature sociale des forces productives modernes est effectivement reconnue, que donc le mode de production, d'appropriation et d'échange est mis en harmonie avec le caractère social des moyens de production. » En quoi les forces productives sont-elles socialisées sous le capitalisme ?

« Les forces socialement agissantes agissent tout à fait comme les forces de la nature: aveugles, violentes, destructrices tant que nous ne les connaissons pas et ne comptons pas avec elles. » Quelle est la raison fondamentale pour laquelle les « forces socialement agissantes » ne sont pas connues ou contrôlées par l’humanité ? Qu’est ce qui doit changer pour qu’elles le soient ?

Quel fut le rapport entre l’État et la société, mentionné par Engels, au fil des siècles ? Qu’est ce que cela signifierait pour l’État de devenir « réellement » « représentant de toute la société » et pourquoi disparaîtrait-il ensuite ?