Chapitre 7 – Grandeur et décadence de l’empirisme

« Alors il me semble être un guetteur du ciel

Qui voit soudain dans sa vision glisser une planète nouvelle,

Ou l’impétueux Cortez quand, de son regard d’aigle,

Il fixait le Pacifique – ses hommes, autour de lui,

Se consultant des yeux, pleins d’un présage fou —

Sans dire un mot, debout, sur un pic du Darien. »

Extrait d’un sonnet de John Keats : Après avoir ouvert pour la première fois l’Homère de Chapman. Traduction Albert Laffay, in Keats, Poèmes choisis, Paris, Aubier-Flammarion.

« Eppur si muove » – Et pourtant elle tourne (Galileo Galilée)

La science moderne prend son envol à la Renaissance, cette merveilleuse période de renouveau spirituel et intellectuel qui a mis fin au règne millénaire de l’ignorance et de la superstition. De nouveau, l’humanité jeta sur la nature un regard libéré des œillères du dogme. On redécouvrit les trésors de la philosophie classique grecque, directement traduits à partir de versions fiables parvenues en Italie après la prise de Constantinople par les Turcs. La conception matérialiste des Ioniens et des atomistes de l’Antiquité indiquait à la science le chemin à suivre.

C’était une période révolutionnaire dans tous les sens du terme. Sur le plan religieux, Luther lança la Réforme ; mais il réforma aussi la langue allemande. Au même moment, la Guerre des paysans en Allemagne, avec ses accents communistes, montrait la voie aux futures luttes des classes. Comme l’écrivait Engels : « La dictature spirituelle de l’Eglise fut brisée ; la majorité des peuples germaniques la rejeta directement en adoptant le protestantisme, tandis que, chez les peuples romans, une allègre libre-pensée, reprise des Arabes et nourrie de la philosophie grecque fraîchement découverte, s’enracinait de plus en plus et préparait le matérialisme du XVIIIe siècle » (Engels, Anti-Dühring).

La découverte de l’Amérique et de la route maritime vers les Indes ouvrit de nouveaux horizons à l’exploration et au commerce. Mais des horizons encore plus vastes s’ouvrirent dans le domaine intellectuel. La vieille étroitesse d’esprit était condamnée. Pour accéder à la vérité, il fallait briser toutes les anciennes barrières. Comme toutes les époques révolutionnaires, la Renaissance fut marquée par un brûlant appétit de savoir.

Le développement de la science est étroitement lié à la croissance de la technique qui, elle-même, est liée au développement des forces productives. Par exemple, prenons l’astronomie. Les spéculations cosmologiques des Grecs de l’Antiquité étaient limitées par l’absence de télescopes, qui auraient facilité leurs observations. En l’an 137 avant notre ère, les observateurs avaient arrêté l’existence de 1025 corps planétaires. Vers 1580, le nombre était exactement le même – et obtenu par le même instrument : l’œil nu.

Parce qu’ils utilisent de puissants radiotélescopes, les astronomes d’aujourd’hui peuvent observer un vaste déploiement d’étoiles et de galaxies. Ceci a transformé l’astronomie. Malheureusement, les progrès de la technique sont beaucoup plus rapides que le développement des idées dans l’esprit des hommes et des femmes. A bien des égards, la conception du monde d’un certain nombre de savants de la dernière décennie du XXe siècle est nettement plus proche de la conception du monde de l’Eglise médiévale que de celle des héros de la Renaissance, dont les luttes contre l’obscurantisme philosophique ont pourtant rendu la science moderne possible.

Anaximandre et Anaxagore affirmaient que l’univers était infini, sans commencement ni fin, et que la matière ne pouvait être ni créée, ni détruite. Cette idée fut acceptée par bien d’autres philosophes de l’Antiquité et se résumait dans le fameux aphorisme : ex nihilo nihil fit (rien n’arrive de rien). Il est donc futile de chercher un commencement ou une création de l’univers, parce qu’il a toujours existé.

Pour l’Eglise, une telle pensée était anathème, parce qu’elle mettait le Créateur hors-jeu. Dans un monde matériel infini, il n’y a pas de place pour Dieu, le Démon, les anges, le paradis ou l’enfer. C’est pourquoi l’Eglise s’est avidement saisie du plus faible et du plus puéril des écrits de Platon, le Timée, qui est en réalité un mythe de la création. D’un autre côté, elle défendait le système cosmique de Ptolémée, lequel avait l’avantage de correspondre à la cosmologie d’Aristote, dont l’autorité était absolue à cette époque. C’était l’image d’un univers clos, la Terre se tenant au centre, entourée de sept sphères de cristal sur lesquelles le Soleil, la Lune et les planètes traçaient des orbites circulaires parfaites autour de la Terre. Cette idée semble étrange aux esprits modernes, mais elle était suffisante, à l’époque, pour rendre compte des phénomènes observables. En fait, du point de vue du simple « sens commun », il semble bien que le Soleil tourne autour de la Terre – et non l’inverse.

Cependant, la conception géocentrique fut contestée dès l’époque de Ptolémée. Une théorie héliocentrique alternative fut défendue par Aristarque de Samos (vers 310-230 avant notre ère), qui formula l’hypothèse complète de Copernic, selon laquelle toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil de manière circulaire, tandis que la Terre accomplit une révolution sur son axe toutes les vingt-quatre heures. Cette brillante théorie fut écartée au profit de celle de Ptolémée, parce que celle-ci cadrait avec la conception de l’Eglise. La Terre se tenait au centre de l’univers – et l’Eglise se tenait au centre du monde.

Copernic, le grand astronome polonais (1473-1543), avait voyagé en Italie dans sa jeunesse. Il y fut contaminé par le nouvel esprit de recherche et de libre pensée. Il en vint rapidement à accepter que le Soleil était au centre de l’univers, mais il garda ses idées pour lui-même, car il redoutait la réaction de l’Eglise. C’est seulement sur son lit de mort qu’il décida de publier son livre, De Revolutionibus orbium celestium (« Des révolutions des orbes célestes »), qu’il dédia au Pape dans l’espoir d’échapper à la censure. Il y réussit temporairement. Le livre ne fut pas condamné jusqu’à l’époque de Galilée, lorsque l’Inquisition et les Jésuites, ces troupes de choc de la Contre-réforme, étaient en plein essor.

Tycho Brahé, un astronome danois (1546-1601), adopta une position intermédiaire. Il affirma que, tandis que le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre, les planètes, elles, tournent autour du Soleil. Bien plus important fut le rôle de l’Allemand Johannes Kepler (1571-1630), qui fit usage des calculs de Brahé pour corriger certaines inexactitudes du modèle de Copernic. Il formula ses trois lois : le déplacement des planètes n’est pas circulaire, mais elliptique ; la ligne qui joint une planète au Soleil balaye des aires égales dans des temps égaux ; le carré d’une période de révolution d’une planète est proportionnel au cube de sa distance moyenne par rapport au Soleil.

Ces propositions portèrent un coup terrible aux positions orthodoxes de l’Eglise. Les planètes devaient se mouvoir de façon circulaire parce que le cercle était la forme parfaite : telle était la conception de tous les idéalistes depuis Pythagore. La première loi de Kepler signifiait que leur trajectoire, loin de correspondre à une forme parfaite, était celle d’une ellipse. Sa seconde loi était encore plus monstrueuse par rapport au point de vue « officiel ». Au lieu d’être un beau mouvement sans à-coups, la vitesse des planètes en orbite varie : elle est plus rapide près du Soleil, plus lente en s’en éloignant. Comment cela pouvait-il être compatible avec la notion d’une harmonie divine de l’univers ?

Alors que les théories de Kepler étaient fondées sur les scrupuleuses observations de Brahé, la position de l’Eglise reposait seulement sur les préjugés d’une théorie idéaliste. Pour un esprit moderne, la position des opposants de Copernic et de Kepler semble absurde. Pourtant, les échos de cette méthode idéaliste sont encore perceptibles aujourd’hui, notamment lorsque des physiciens et des mathématiciens sérieux défendent leurs équations non d’après leur correspondance avec des faits observables, mais en faisant valoir leur prétendue valeur esthétique. Nous y reviendrons.

Galilée et Bacon

Le plus grand de tous les savants de la Renaissance fut sans doute Galilée (1564-1642). A l’initiative de grandes découvertes dans le domaine de la balistique, il était un partisan convaincu de la théorie de Copernic. Il fut le premier astronome à faire usage du télescope, récemment inventé. Ses observations ruinèrent l’ancienne vision du monde. La Lune, loin d’être une sphère parfaite, avait une surface irrégulière, avec des montagnes et des mers. Vénus avait des phases, comme le Soleil. Surtout, Jupiter avait quatre lunes. L’Eglise maintenait qu’il y avait sept planètes parce que le chiffre sept était mystique. Comment pourrait-il y en avoir onze ? L’image de ce professeur refusant de regarder par le télescope de Galilée est passée dans le folklore de l’histoire des sciences, résumant l’affrontement de deux conceptions du monde antagonistes.

Certains ont tenté, récemment, de minimiser la persécution de la science par l’Eglise. Le pape Jean-Paul II a lancé une enquête à propos de l’« Affaire Galilée ». Cette enquête, publiée en 1992, révéla « de graves malentendus réciproques » et des erreurs des deux côtés. D’ailleurs, tout s’est passé dans « un contexte culturel très différent du nôtre ». En octobre 1993, le Pape adressa un message à une conférence de l’université où Copernic fit ses études, Ferrare, lors de la commémoration du 450e anniversaire de la publication du livre de l’astronome polonais, De revolutionibus orbium celestium. Dans ce message, le pape décrit Copernic comme un homme de science et de foi. En réalité, si Copernic échappa aux persécutions de l’Eglise, c’est uniquement parce qu’il s’arrangea pour ne publier son livre qu’après s’être lui-même réfugié en un lieu sûr : le cimetière !

A deux reprises, Galilée fut mis en procès par l’Inquisition, une fois en privé (1616) et une autre en public (1633). La deuxième fois, il dut se rétracter. Il promit de ne pas jamais plus affirmer que la Terre tourne autour du Soleil, ni qu’elle tourne sur son propre axe. De cette manière, l’Eglise réduisit au silence le plus grand savant de l’époque – et, au passage, étouffa la science en Italie pendant toute une période. D’autres subirent un sort plus cruel : Giordano Bruno (1548-1600) fut brûlé vif après huit ans d’emprisonnement.

Bruno était un matérialiste intransigeant. Il avait été influencé par Nicolas de Cuse, qui soutenait que l’univers n’avait ni commencement ni fin dans l’espace comme dans le temps. Le matérialisme de Bruno était coloré par une sorte de panthéisme, selon lequel Dieu est partout et nulle part : Dieu et la nature ne font qu’un. A la façon du vieil hylozoïsme ionien, il tenait que la matière était une substance active, auto-motrice, et que l’homme – y compris sa conscience – faisait partie de la nature, laquelle était un tout unique. Marchant dans les pas de Nicolas de Cuse, Bruno soutenait que l’univers était infini et consistait en une infinité de mondes, dont certains étaient possiblement habités. Il est facile de comprendre pourquoi l’Eglise considérait comme subversive cette idée étonnamment moderne. Bruno n’hésita pas à le payer de sa vie.

L’Eglise romaine n’avait pas le monopole de la persécution des idées nouvelles. Luther, le protestant, dénonça Copernic comme « un astrologue arriviste qui s’est évertué à montrer que la Terre tourne, et pas les cieux ni le firmament, le Soleil ni la Lune ». Comme l’observe Engels :

« en ce temps, l’étude de la nature se faisait, elle aussi, au beau milieu de la révolution générale et elle était elle-même de part en part révolutionnaire : n’avait-elle pas à conquérir son droit à l’existence dans la lutte ? La main dans la main avec les grands Italiens de qui date la philosophie moderne, elle a fourni ses martyrs aux bûchers et aux cachots de l’Inquisition. Et il est caractéristique que les protestants aient surpassé les catholiques dans la persécution de la libre étude de la nature. Calvin a fait brûler Servet au moment où il était sur le point de découvrir la circulation du sang, et cela en le mettant à griller tout vif pendant deux heures ; du moins l’Inquisition se contenta-t-elle de brûler simplement Giordano Bruno » (Dialectique de la Nature, Introduction).

En dépit de toutes les épreuves, le nouveau mode de pensée gagnait sans cesse du terrain – jusqu’à une victoire décisive, à la fin du XVIIe siècle. Les mêmes savants qui, au nom de l’orthodoxie, avaient condamné les idées de Galilée, abandonnèrent en pratique la cosmologie discréditée de Ptolémée. La découverte de la circulation du sang par William Harvey (1578-1657) révolutionna l’étude du corps humain, détruisant les anciens mythes. Les découvertes de la science, plus que les controverses des philosophes, rendaient les anciennes conceptions intenables.

Les méthodes traditionnelles des Scolastiques ne furent pas immédiatement abandonnées, mais elles étaient de plus en plus considérées comme déconnectées de la réalité. Le développement de la science suivait d’autres chemins, avec d’autres méthodes, à savoir l’observation et l’expérimentation. Encore une fois, l’Angleterre était à l’avant-garde en défendant la méthode empirique. Le plus célèbre partisan de cette méthode était Francis Bacon (1561-1626), qui fut un temps Chancelier d’Angleterre sous Jacques Ier, mais perdit cette place pour s’être trop enrichi en acceptant les cadeaux des plaideurs. Par la suite, il fit meilleur usage de son talent en écrivant des livres.

Les textes de Bacon sont pleins d’un sens commun solide et pratique. Ils sont matérialistes au sens anglais du terme, c’est-à-dire empiristes. L’esprit général de ses travaux est celui d’un homme du monde d’un bon naturel et plein d’esprit. A la différence de Sir Thomas More, Bacon n’était pas de l’étoffe dont on fait les martyres. S’il acceptait l’orthodoxie religieuse, c’était dans la mesure où il attachait peu d’importance aux principes généraux. Mais la religion ne joue aucun rôle dans sa philosophie, qui est inspirée par l’idée que le développement du savoir est un moyen d’accroître le pouvoir de l’homme sur la nature.

Il s’est élevé contre le dogmatisme des Scolastiques et leurs disputes « malsaines » qui se terminent en « altercations monstrueuses et questions aboyées ». Les seules fois où il fait preuve d’une réelle indignation, c’est quand il touche à ce sujet :

« Cette espèce de doctrine malsaine et qui se corrompt elle-même, s’est principalement accréditée chez un grand nombre de Scholastiques, qui, jouissant d’un grand loisir et doués d’un esprit aussi actif que pénétrant (attendu que leurs esprits étaient comme emprisonnés dans les écrits d’un petit nombre d’auteurs, et surtout dans ceux d’Aristote leur dictateur, comme leurs corps l’étaient dans leurs cellules), ignoraient presque totalement l’histoire de la nature et des temps, et, contents d’une petite quantité de fil, mais à l’aide de la perpétuelle agitation de leur esprit, allant et revenant sans fin et sans terme, comme une navette, ont fabriqué ces toiles si laborieuses et si compliquées que nous voyons dans leurs livres. En effet, l’esprit humain, lorsqu’il opère sur une matière bien réelle, en contemplant les œuvres de Dieu et de la nature, est, dans son travail, dirigé par cette matière même, et elle lui fait trouver un terme, une fin. Mais, quand il revient sur lui-même, semblable à l’araignée qui forme sa toile de sa propre substance, alors il n’est pas de fin pour lui, et il ourdit certaines toiles scientifiques, admirables sans doute par la finesse du fil et la délicatesse de la main-d’œuvre, mais tout à fait frivoles et sans utilité » (De la Dignité et de l’Accroissement des sciences, 1605, Livre I, Gallica/BNF).

Nous avons ici une saine réaction contre la méthode stérile de l’idéalisme, qui tourne le dos au monde réel, file des fantaisies et les prend pour des vérités seulement parce qu’elles correspondent à une série de préjugés pris pour axiomes. Au lieu de cela, Bacon nous presse d’« imiter la nature, qui ne fait rien en vain ». De façon significative, il préfère l’atomiste Démocrite à Platon et Aristote. Parlant ironiquement de l’Artisan Suprême qui est supposé avoir créé le monde à partir de rien, il demande pertinemment :

« Car si le Grand Maître d’œuvre avait été d’une disposition humaine, il aurait semé les étoiles selon un ordre beau et plaisant, comme les carreaux sur les toits des maisons ; tandis qu’on peut difficilement trouver un carré, un triangle ou une ligne droite dans leur nombre infini, tant diffèrent l’harmonie de l’esprit de l’homme et celle de l’esprit de la nature » (op. cit.).

C’est un point très important et qui est trop souvent oublié par les savants et les mathématiciens qui s’imaginent que leurs équations représentent la vérité ultime. Dans la nature, il n’y a aucune de ces formes parfaites, pas de triangles, de cercles, de plans, seulement des objets et des processus matériels réels dont ces représentations ne sont que des approximations grossières. Bacon le comprenait très bien lorsqu’il écrivait :

« De là vient que les mathématiciens ne peuvent être satisfaits qu’à condition de réduire les mouvements des corps célestes à des cercles parfaits, rejetant les lignes spirales et travaillant à se défaire des excentriques. De là vient que, tandis qu’il y a de nombreuses choses dans la nature qui sont singulières, toutefois les pensées de l’homme leur inventent des apparentements, des parallèles et des conjoints, alors qu’il n’existe rien de tel » (op. cit.).

Les généralisations abstraites de la science, y compris celles des mathématiques, n’ont d’utilité que dans la mesure où elles correspondent au monde réel et peuvent lui être appliquées. Même la généralisation la plus fructueuse et la plus ingénieuse ne reflètera jamais la réalité que d’une manière imparfaite et unilatérale. Le problème surgit lorsque les idéalistes élèvent leurs théories au rang de principes absolus auxquels la réalité est sommée de se conformer.

Bacon et les matérialistes de la Renaissance redécouvraient une très vieille tradition, celle du matérialisme grec des écoles d’Ionie et de l’atomisme. Bacon développa sa propre conception matérialiste de la nature, fondée sur l’idée que la matière est composée de particules dotées de nombreuses propriétés, dont le mouvement, qu’il ne limitait pas au mouvement mécanique : il formula la brillante hypothèse selon laquelle la chaleur elle-même est une forme de mouvement. Ici, le mouvement n’est pas considéré comme une simple impulsion externe, comme une force mécanique, mais comme une qualité inhérente à la matière, une sorte d’esprit vital ou de tension interne. Marx rapproche cela du terme utilisé par le philosophe allemand Jacob Boehme, « Qual », qui désigne une très grande tension interne, ou « tourment », comme s’il était question d’un être vivant. De nos jours, nous utiliserions le terme « énergie ». Comparée aux conceptions mécanistes et rigides du siècle suivant, cette idée de Bacon frappe par sa modernité. Elle s’approche de la position du matérialisme dialectique.

Ceci nous mène près du cœur de la question. Bacon était un précurseur. Quoiqu’en elle-même incomplète, sa philosophie contenait les germes des futurs développements, comme Marx l’explique dans la Sainte Famille :

« Chez Bacon, son fondateur, le matérialisme recèle encore, de naïve façon, les germes d’un développement multiple. La matière sourit à l’homme total dans l’éclat de sa poétique sensualité ; par contre, la doctrine aphoristique, elle, fourmille encore d’inconséquences théologiques ».

La théorie de la connaissance de Bacon était strictement empiriste. Comme Duns Scot, il récusait de manière emphatique l’existence des « universaux ». Il a développé une méthode de raisonnement connue sous le nom d’« induction », qui était déjà présente chez Aristote. C’est une manière d’étudier les choses expérimentalement, en partant d’une série de faits singuliers pour parvenir à des propositions générales. C’était un bon antidote à l’idéalisme aride des scolastiques. Mais cela comportait aussi de sérieuses limites qui, par la suite, firent obstacle au développement de la pensée. On a affaire, avec Bacon, au commencement de cette aversion des Anglo-Saxons pour la théorie, à leur tendance à l’empirisme étroit, à l’adoration servile des « faits », au rejet borné des généralisations. Depuis lors, cette tare a marqué la pensée philosophique en Grande-Bretagne, et, par extension, aux Etats-Unis.

Les limites d’une méthode strictement inductive sont évidentes. Peu importe le nombre de faits examinés, il suffit d’une seule exception pour réfuter n’importe quelle conclusion générale tirée à partir d’eux. Si l’on a vu mille cygnes blancs et qu’on en a tiré la conclusion que tous les cygnes sont blancs, il suffit de voir un cygne noir pour que la conclusion s’effondre. Ces conclusions sont hypothétiques et requièrent une preuve plus élaborée. L’induction, en dernière analyse, est la base de toute connaissance, puisque tout ce que nous connaissons dérive, en définitive, de l’observation du monde objectif et de l’expérience. Sur la base d’une longue période d’observation et d’une activité pratique permettant de tester la validité – ou non – des idées, on découvre une série de relations essentielles entre les phénomènes, ce qui montre qu’ils possèdent des traits communs et qu’ils appartiennent à une espèce ou un genre déterminés.

Les généralisations obtenues sur une longue période du développement humain, dont certaines sont considérées comme des axiomes, jouent un rôle important dans le développement de la pensée. Il est difficile de s’en dispenser. Les principes de la logique traditionnelle jouent un rôle important en établissant les règles élémentaires pour éviter de tomber dans d’absurdes contradictions, et pour suivre une ligne d’argumentation cohérente. Le matérialisme dialectique ne considère pas l’induction et la déduction comme mutuellement incompatibles, mais comme différents aspects – étroitement liés et se conditionnant l’un l’autre – du processus dialectique de la connaissance. Le processus de la connaissance procède du particulier à l’universel, mais aussi de l’universel au particulier. Il est par conséquent incorrect et unilatéral d’opposer les deux démarches.

En dépit de toutes les allégations contraires, il est impossible de procéder à partir des seuls « faits », sans aucun présupposé. Une telle « objectivité » n’a jamais existé et n’existera jamais. En abordant les faits, on apporte avec soi ses propres conceptions et catégories. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes, mais elles sont toujours présentes. Ceux qui s’imaginent qu’ils peuvent parfaitement s’en tirer sans philosophie, comme c’est le cas de nombreux scientifiques, ne font que répéter inconsciemment la philosophie « officielle » en vigueur et les préjugés courants de la société dans laquelle ils vivent. Il est donc indispensable que les scientifiques – et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la pensée en général – s’efforcent d’élaborer une philosophie cohérente, qui soit un outil adéquat pour analyser le monde et les processus.

Dans l’Introduction de sa Philosophie de l’histoire, Hegel ridiculise à juste titre les historiens (si nombreux en Grande-Bretagne) qui prétendent s’en tenir aux seuls « faits » et se réclament de « l’objectivité académique », alors qu’ils donnent libre cours à leurs préjugés :

« Nous devons prendre l’histoire comme elle est et procéder historiquement, empiriquement. En particulier, nous ne devons pas nous laisser égarer par les historiens de profession (…) qui font ce qu’ils reprochent aux philosophes, à savoir des inventions a priori en histoire. (…) Nous pourrions poser comme première condition de saisir fidèlement l’histoire ; mais dans ces termes généraux tels que “fidèlement” et “saisir”, il y a une ambiguïté. L’historien ordinaire et médiocre qui prétend que son attitude est purement réceptive, qu’il se soumet au donné, n’est point passif dans sa pensée ; il apporte ses catégories et voit les faits à travers elles. Dans tout ce qui doit être scientifique, la raison ne doit pas dormir ; il faut user de la réflexion. Pour que le monde présente un aspect rationnel, il faut l’aborder rationnellement. Il y a corrélation ».

Bertrand Russell, dont les vues sont diamétralement opposées à celles du matérialisme dialectique, critique néanmoins tout à fait justement – et comme le fait Hegel – les limites de l’empirisme :

« En règle générale, la formulation des hypothèses est la partie la plus difficile du travail scientifique, et la partie pour laquelle un grand talent est indispensable. Jusqu’ici, aucune méthode n’a été trouvée qui rendrait possible d’inventer des hypothèses de façon réglée. D’habitude, l’hypothèse est un préliminaire nécessaire à la récollection des faits, puisque la sélection des faits exige l’établissement d’un critère de pertinence. En l’absence de quelque chose de ce genre, la pure multiplicité des faits est déroutante ». (Russell, op. cit., p.529)

Ainsi, l’école de pensée baconienne a exercé une influence contradictoire sur les développements ultérieurs de la pensée. D’un côté, en insistant sur la nécessité de l’observation et de l’expérience, elle a stimulé la recherche scientifique. Mais d’un autre côté, elle a donné naissance au point de vue étroitement empiriste, qui a eu un effet négatif sur le développement de la philosophie, surtout en Grande-Bretagne. Dans la Dialectique de la nature, Engels souligne le paradoxe de l’école empiriste : elle s’imaginait s’être débarrassée une fois pour toutes de la métaphysique, mais finit par accepter toutes sortes d’idées mystiques. Elle « qui, en exaltant la seule expérience, traite la pensée avec un souverain dédain… est en réalité parvenue au point le plus extrême de la vacuité de pensée ».

La première bataille contre la religion était gagnée. La science fut libérée des chaînes de la théologie, qui l’avait si longtemps maintenue sous son emprise. Ce fut la condition première de l’immense bond en avant de la période suivante, qui accomplit davantage en un siècle que dans la totalité du millénaire qui l’avait précédé. Mais la nouvelle conception du monde était encore insuffisamment développée. En général, elle était caractérisée par un empirisme superficiel et naïf. C’était loin d’être suffisant pour se débarrasser de la religion et de l’idéalisme. « De là date l’émancipation de la science de la nature à l’égard de la théologie », écrit Engels, « bien que la discrimination dans le détail de leurs droits réciproques ait traîné jusqu’à nos jours et que, dans maints esprits, elle soit encore loin d’être acquise » (Dialectique de la nature). Un siècle plus tard, en dépit des progrès inouïs de la science et du savoir humain, la guerre n’est toujours pas définitivement gagnée.

L’Age de l’Immutabilité

Pendant l’Antiquité, la philosophie et la science – qui se confondaient largement – considéraient la nature comme un tout unique interdépendant. Une série de brillantes hypothèses furent avancées quant à la nature de l’univers, mais elles ne purent être ni vérifiées ni développées, du fait de l’état de la technique et de la production. Seule l’ascension du capitalisme – et, surtout, la révolution industrielle – permit de mener des recherches détaillées sur les lois de la nature dans leurs différentes manifestations.

Cela modifia profondément la façon dont les hommes et les femmes voyaient le monde. Engels écrivait :

« Encore une science effective de la nature ne se rencontre-t-elle que dans la deuxième moitié du XVe siècle, date depuis laquelle elle a progressé à une vitesse sans cesse croissante. La décomposition de la nature en ses parties singulières, la séparation des divers processus et objets naturels en classes déterminées, l’étude de la constitution interne des corps organiques dans la variété de leurs aspects anatomiques : telles étaient les conditions fondamentales des progrès gigantesques que les quatre derniers siècles nous ont apportés dans la connaissance de la nature. Mais cette méthode nous a également légué l’habitude d’appréhender les objets et les processus naturels dans leur isolement, en dehors de la grande connexion d’ensemble, par conséquent non dans leur mouvement, mais dans leur repos ; comme des éléments non essentiellement variables, mais fixes ; non dans leur vie, mais dans leur mort. Et quand, grâce à Bacon et à Locke, cette manière de voir passa de la science de la nature à la philosophie, elle produisit l’étroitesse d’esprit spécifique des derniers siècles, le mode de pensée métaphysique ». (Anti-Dühring)

Dans les œuvres de Thomas Hobbes (1588-1679), le matérialisme de Bacon est développé d’une façon plus systématique. Hobbes a vécu à une époque révolutionnaire. Monarchiste convaincu, il éprouva de première main les tourments et l’angoisse de la Guerre civile anglaise. La victoire imminente du Parlement le força à fuir en France, où il rencontra Descartes, auquel il s’opposa. Ses convictions royalistes auraient dû le rendre cher aux monarchistes exilés au milieu desquels il vivait (il enseigna les mathématiques au prince Charles). Mais, comme Hegel, dont la politique conservatrice n’empêcha pas sa philosophie d’attirer les soupçons des autorités, les idées de Hobbes se révélèrent trop radicales pour ses contemporains. Le ton matérialiste du Léviathan, qui parut en 1651, provoqua la colère de l’Eglise et du gouvernement en France, tandis que le rationalisme de ses théories offensa les exilés anglais. Suprême ironie, Hobbes dut fuir en Angleterre, où il fut bien accueilli par Cromwell, à condition qu’il s’abstienne de toute activité politique.

Après la mort de Cromwell, la Restauration de la monarchie s’accompagna de sévères restrictions à la liberté intellectuelle. Les baconiens furent expulsés d’Oxford et de Cambridge, ce qui affaiblit ces centres scientifiques. Sous les « Lois de censure » [Licensing acts, 1662-1695], une censure implacable fut de nouveau imposée. Hobbes craignait d’être condamnée au bûcher par les Evêques. Il était soupçonné d’athéisme – et même mentionné, à ce sujet, dans un rapport parlementaire. Son livre Behemoth fut interdit jusqu’en 1679. Après cela, la peur de la répression cléricale l’empêcha de publier quelque ouvrage d’importance que ce soit.

Il est facile de comprendre pourquoi il s’attira semblable réputation. Dès la première page du Léviathan, il proclame la doctrine matérialiste la plus intransigeante. Il affirme qu’il n’y a absolument rien, dans l’esprit humain, qui ne prenne naissance dans les sens :

« Je considérerai les pensées de l’homme d’abord séparément, puis dans leur enchaînement, leur dépendance les unes à l’égard des autres. Séparément, elles sont chacune une représentation, une apparition de quelque qualité ou de quelque autre accident en dehors de nous, qui est communément appelé un objet ; lequel objet exerce un effet sur les yeux, les oreilles, et les autres parties du corps humain, et par cette diversité d’excitations, produit une diversité d’apparitions.

« L’origine de toutes nos pensées est ce que nous appelons SENSATION (car il n’est nulle conception dans l’esprit humain qui n’ait été d’abord, totalement ou par parties, causée au niveau des organes de la sensation). Le reste dérive de cette origine ». (Léviathan, Partie I, ch.1)

Ailleurs, il est tout près d’attribuer les origines de la religion aux superstitions primitives qui naissent de phénomènes comme les rêves – quoique, pour des raisons évidentes, il limite l’application de cette idée aux religions non chrétiennes :

« C’est de ce fait d’ignorer comment on distingue les rêves, et les autres phantasmes vifs de la vision et de la sensation, que sont nées, dans le temps passé, la plus grande partie de la religion des Gentils, qui rendaient un culte aux satyres, aux faunes, aux nymphes et à tout ce qui était semblable, et de nos jours, l’opinion que le peuple inculte a des fées, des fantômes, des lutins et du pouvoir des sorcières ». (Ibid., ch.2)

Suivant les pas de Bacon, Hobbes en appelle directement à la nature comme source de toute connaissance :

« La nature elle-même ne peut pas s’égarer. C’est quand les hommes disposent d’une grande richesse du langage qu’ils deviennent ou plus sages, ou plus fous qu’à l’ordinaire. Il n’est pas possible à un homme, sans les lettres, de devenir ou parfaitement sage ou, à moins que sa mémoire ne soit endommagée par une maladie ou par une mauvaise constitution des organes, parfaitement fou. Car les mots sont les jetons des sages, avec lesquels ils ne font rien d’autre que des calculs, mais ces mots sont la monnaie des sots, qui les évaluent en fonction de l’autorité d’un Aristote, d’un Cicéron ou d’un Saint Thomas, ou de quelque autre docteur qui, quelque docteur qu’il soit, n’est [pourtant] qu’un homme ». (Ibid., ch.4)

Comme Bacon et Duns Scot, Hobbes suit la tradition nominaliste, déniant aux « universaux » toute existence autre que linguistique :

« Dans les dénominations, certaines sont propres et particulières à une seule chose, comme Pierre, Jean, cet homme, cet arbre ; et certaines sont communes à de nombreuses choses, comme homme, cheval, arbre ; dont chacune, quoique n’étant qu’une dénomination, est néanmoins la dénomination de différentes choses particulières. Si l’on considère l’ensemble de ces choses comme un tout, on l’appelle un universel, [mais] il n’y a rien dans le monde d’universel, sinon des dénominations, car les choses nommées sont toutes par elles-mêmes individuelles et singulières » (Ibid. ch.4).

Comparée à celle de Bacon, la méthode de Hobbes est beaucoup plus élaborée ; mais en même temps, elle est plus unilatérale, rigide, sans âme – en un mot, mécanique. Ce n’est pas un hasard : la science qui progressait le plus rapidement, à cette époque, était précisément la mécanique. Le fonctionnement du monde entier était de plus en plus conçu dans des termes empruntés à la mécanique. Ainsi, pour Hobbes, la société était comme un corps humain, lequel, à son tour, n’était rien d’autre qu’une machine :

« La nature (l’art par lequel Dieu a fait le monde et le gouverne) est si bien imitée par l’art de l’homme, en ceci comme en de nombreuses autres choses, que cet art peut fabriquer un animal artificiel. Car, étant donné que la vie n’est rien d’autre qu’un mouvement de membres, dont le commencement est en quelque partie principale intérieure, pourquoi ne pourrions-nous pas dire que tous les automates (des engins qui se meuvent eux-mêmes, par des ressorts et des roues, comme une montre) ont une vie artificielle ? Car qu’est-ce que le cœur, sinon un ressort, les nerfs, sinon de nombreux fils, et les jointures, sinon autant de nombreuses roues qui donnent du mouvement au corps entier, comme cela a été voulu par l’artisan ? L’art va encore plus loin, imitant cet ouvrage raisonnable et le plus excellent de la Nature, l’homme. Car par l’art est créé ce grand LEVIATHAN appelé RÉPUBLIQUE, ou ETAT (en latin, CIVITAS), qui n’est rien d’autre qu’un homme artificiel ». (Ibid., Introduction)

Marx résume la contribution de Hobbes dans le passage suivant de La Sainte Famille :

« Partant de Bacon, Hobbes procède à la démonstration suivante : si leurs sens fournissent aux hommes toutes leurs connaissances, il en résulte que l’intuition, l’idée, la représentation, etc., ne sont que les fantômes du monde corporel plus ou moins dépouillé de sa forme sensible. Tout ce que la science peut faire, c’est donner un nom à ces fantômes. Un seul et même nom peut être appliqué à plusieurs fantômes. Il peut même y avoir des noms de noms. Mais il serait contradictoire d’affirmer d’une part que toutes les idées ont leur origine dans le monde sensible et de soutenir d’autre part qu’un mot est plus qu’un mot et qu’en dehors des entités représentées, toujours singulières, il existe encore des entités universelles. Au contraire, une substance incorporelle est tout aussi contradictoire qu’un corps incorporel. Corps, être, substance, tout cela est une seule et même idée réelle. On ne peut séparer la pensée d’une matière qui pense. Cette matière est le sujet de tous les changements. Le mot infini n’a pas de sens, à moins de signifier la capacité de notre esprit d’additionner sans fin. C’est parce que la matérialité seule peut faire l’objet de la perception et du savoir que nous ne savons rien de l’existence de Dieu. Seule est certaine ma propre existence. Toute passion humaine est un mouvement mécanique, qui finit ou commence. Les objets des instincts, voilà le bien. L’homme est soumis aux mêmes lois que la nature. Pouvoir et liberté sont identiques. »

La vision mécaniste du monde, en un sens, représente un pas en arrière par rapport à Bacon. Marx écrit :

« Le monde sensible perd son charme original et devient le sensible abstrait du géomètre. Le mouvement physique est sacrifié au mouvement mécanique ou mathématique ; la géométrie est proclamée science principale. Le matérialisme se fait misanthrope. Pour pouvoir battre sur son propre terrain l’esprit misanthrope et désincarné, le matérialisme est forcé de mortifier lui-même sa chair et de se faire ascète. Il se présente comme un être de raison, mais développe aussi bien la logique inexorable de l’entendement. » (La Sainte Famille, ibid.). Ce type de matérialisme devait prédominer pendant un siècle et demi en Grande-Bretagne et en France.

John Locke (1632-1704) poursuivit dans la même direction que Hobbes. Il affirma que l’expérience est l’unique source des idées. C’est lui qui reprend la célèbre maxime selon laquelle nihil est in intellectu, quod non prius fuit in sensu (« rien n’est dans l’esprit qui n’a d’abord été dans les sens »). C’est Locke, avec son Essai sur l’Entendement humain, qui fournit la preuve du principe fondamental de Bacon, selon lequel l’origine de toute la connaissance et des idées réside dans le monde matériel livré à notre perception. « Locke avait fondé la philosophie du bon sens, c’est-à-dire déclaré, par une voie détournée, qu’il n’existait pas de philosophie distincte des sens humains normaux et de l’entendement fondé sur eux » (La Sainte Famille, ibid.). « La raison », disait-il, « doit être notre juge et notre guide en tout ». L’œuvre de Locke fut traduite en français. Elle inspira Condillac et d’autres représentants de l’école française de philosophie matérialiste. Celle-ci prépara l’arrière-plan intellectuel de la Révolution de 1789-94.

Le progrès de la science

La fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe furent marqués par une profonde transformation du monde de la science, transformation qui s’enracinait dans les conquêtes de la période précédente. En Angleterre, la victoire de la bourgeoisie dans la Guerre civile aboutit à un compromis, sous la forme d’une monarchie constitutionnelle, à partir de 1688. Cela offrait des conditions plus libres, dans une certaine mesure, pour le développement de la recherche scientifique. Au même moment, la croissance du commerce et de la manufacture créa un besoin pour des techniques plus avancées – et, dans le même temps, le capital nécessaire pour les financer. Ce fut une période d’innovation et de progrès scientifiques sans précédent.

Les progrès en optique aboutirent à l’invention du microscope. En France, Gassendi réhabilita les théories atomistes de Démocrite et d’Epicure. En Allemagne, Von Guericke inventa la pompe à air. Robert Boyle fit d’importants progrès en chimie. Les découvertes de Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée et Huygens préparèrent le terrain pour la révolution newtonienne en astronomie ; elles étaient rendues nécessaires par l’exigence d’une navigation plus exacte. La méthode prédominante de la science de cette époque était celle du mécanisme : les phénomènes naturels étaient interprétés en termes de forme, taille, position, figure et mouvements de particules, et leur comportement devait être expliqué uniquement en termes de contacts avec d’autres particules.

Le principal représentant de la science nouvelle fut Sir Isaac Newton (1643-1727). Newton, qui devint Président de la Royal Society en 1703, exerça une influence colossale, non seulement sur la science, mais aussi sur la philosophie et sur la façon de penser de son époque (et même au-delà). Le poète Alexander Pope résume ainsi l’adulation que les Anglais vouaient à Newton, à cette époque :

« La Nature et les lois de la Nature demeuraient cachées dans la nuit :

Dieu dit “Que Newton soit !” et tout fut éclairé ».

Newton naquit le jour de Noël 1642, l’année de la mort de Galilée et du début de la Guerre civile entre Charles Ier et le Parlement. En 1687, il publia ses fameux Principia Mathematica, qui mettaient en évidence les trois lois du mouvement – la loi d’inertie, la loi de proportionnalité de la force et de la vitesse, la loi d’égalité de l’action et de la réaction – dont furent déduits les principes fondamentaux de la physique classique et de la mécanique. C’est dans cette œuvre qu’il expose et démontre sa théorie de la gravitation. Elle marque une rupture complète avec l’image du monde aristotélico-ptolémaïque. Au lieu de sphères célestes mues par des anges, Newton élabora le schéma d’un univers fonctionnant selon les lois de la mécanique, sans le besoin d’une quelconque intervention divine – sauf pour l’impulsion initiale, nécessaire pour mettre le tout en mouvement.

Produit typique de l’école empiriste anglaise, Newton ne se souciait pas beaucoup de cette impulsion initiale. Il ne se préoccupait pas tellement du rôle du Tout-puissant dans cet univers mécanique. Quant à la religion établie, elle s’inclina devant l’inévitable – par l’intermédiaire de l’évêque Sprat – et se fit l’avocat d’un compromis avec la science, fort semblable au compromis du roi Guillaume avec le Parlement. Ce compromis a tenu bon pendant près d’un siècle, jusqu’aux découvertes de Darwin. Le développement du capitalisme avait besoin que la science poursuive son travail en paix.

Comme les grands penseurs de la Renaissance, les savants de l’époque de Newton étaient, pour la plupart, des hommes qui avaient une vision large de la science. Newton lui-même n’était pas seulement un astronome, mais aussi un mathématicien, un savant en optique, en mécanique et même en chimie. Son ami et contemporain Robert Hook n’était pas seulement le plus grand physicien expérimental avant Faraday, mais aussi un chimiste, un mathématicien, un biologiste et un inventeur, que l’on peut créditer, avec Papin, d’avoir préparé le terrain de l’invention de la machine à vapeur.

L’invention du calcul infinitésimal

La découverte du calcul infinitésimal, qui a révolutionné les mathématiques, a été attribuée par certains à Newton, par d’autres à Leibniz. Il est possible que les deux soient parvenus aux mêmes conclusions indépendamment l’un de l’autre. Dans sa Méthode des fluxions, Newton part d’une conception de la ligne comme « quantité fluente », et la vitesse à laquelle la ligne « coule » est décrite comme sa fluxion. Newton appelle un « moment » une longueur infiniment petite par laquelle la quantité fluente augmente en un temps infiniment petit. Cela représentait une rupture complète avec la méthode traditionnelle des mathématiques, qui excluait totalement le concept d’infinité et d’infinitésimal, qui n’étaient pas censés exister. Cette méthode avait un avantage colossal et inédit : elle permettait aux mathématiques de traiter du mouvement. Newton la décrit comme une « mathématique du mouvement et de la croissance ». C’est ce qui lui a permis de formuler les lois générales du mouvement et de la matière à partir des lois du mouvement planétaire découvertes par Kepler.

Le calcul infinitésimal a joué un rôle fondamental dans le développement de la science. Cependant, ce calcul comporte une contradiction qui a suscité une longue controverse. Le premier détracteur de ce calcul fut l’évêque Berkeley, qui était contre l’utilisation de quantités infiniment petites. Il y voyait une contradiction logique inacceptable :

« Quelles sont ces fluxions ? », demandait-il. « Les vitesses d’augmentations évanescentes. Et que sont ces mêmes augmentations évanescentes ? Ce ne sont ni des quantités finies, ni des quantités infiniment petites, et elles ne sont pas rien pour autant. Ne pourrions-nous les appeler les fantômes de quantités défuntes ? » (Cité par Hooper, op. cit.).

Ici, une fois de plus, nous voyons les limites de la logique formelle. Sa prémisse de base réside dans l’élimination de la contradiction. Pourtant le mouvement est contradiction – contradiction du fait d’être et de ne pas être au même endroit au même moment. Dans le premier volume de la Science de la logique, Hegel traite en détail du calcul différentiel et intégral. Il montre que ce calcul traite de grandeurs qui sont en voie de disparition – qui ne sont plus des grandeurs finies, mais qui ne sont pas encore rien ; elles sont dans un état qui est et qui n’est pas. C’est en contradiction manifeste avec les lois de la logique formelle, et c’est ce qui a provoqué une offensive indignée des mathématiciens et des logiciens orthodoxes. Mais en dépit de toutes ces objections, les nouvelles mathématiques obtinrent de brillants résultats en résolvant des problèmes qui ne pouvaient être résolus par les méthodes traditionnelles.

Newton formula aussi la théorie selon laquelle la lumière est composée de particules, c’est-à-dire de minuscules corpuscules projetés dans l’espace par les corps lumineux. Au début du XIXe siècle, cette théorie fut abandonnée au profit de la théorie ondulatoire de Huygens, qui était liée à l’idée de l’« éther », un hypothétique médium sans poids et invisible, un peu comme la « matière noire » des astronomes modernes.

Cette théorie a semblé expliquer tous les phénomènes connus relatifs à la lumière jusqu’en 1900, lorsque Max Planck proposa l’idée que la lumière est transmise par petits paquets d’énergie, ou « quanta ». C’est ainsi que ressuscita la vieille théorie corpusculaire de Newton, mais avec une différence frappante : on découvrit que les particules subatomiques se comportent à la fois comme des ondes et comme des particules. Un concept aussi contradictoire et « illogique » choqua les logiciens autant que l’avait fait le calcul différentiel et intégral. Et pourtant ils furent contraints de l’accepter, malgré leurs réticences, car la théorie était – là aussi – confirmée par les résultats pratiques. A chaque tournant décisif, on assiste au même conflit entre le progrès effectif de la science et les obstacles placés sur sa route par des façons de penser désuètes.

Nul doute que la contribution de Newton à la science fut révolutionnaire. Cependant, l’adulation sans borne qu’il suscita en Angleterre, à l’époque, a eu pour effet de jeter dans l’ombre un certain nombre de ses contemporains, qui ont pourtant joué un rôle important – tel Hooke, qui avait anticipé de sept ans les Principia, quoique sans disposer de l’appui mathématique nécessaire. Par ailleurs, c’est probablement Leibniz, le philosophe allemand, qui fut le véritable inventeur du calcul intégral. Enfin, Galilée et Kepler avaient déjà formulé de nombreuses idées avancées par Newton. Son rôle majeur fut de systématiser et de résumer les découvertes de la période précédente – et de leur donner une forme générale appuyée par le calcul mathématique.

L’immense autorité de Newton donna naissance à une nouvelle orthodoxie qui inhiba la pensée scientifique pendant toute une période. « Ses capacités étaient si grandes », écrit Bernal, « son système si parfait, que cela découragea carrément le progrès scientifique pour le siècle à venir, ou ne l’autorisa que dans les domaines qu’il n’avait pas touchés ». (Bernal, op. cit., p.343). Les limitations de l’école empiriste anglaise se résumaient dans la célèbre sentence : « hypotheseis non fingo » – je ne forge pas des hypothèses. Ce slogan devint le cri de guerre de l’empirisme, bien qu’il fût sans rapport avec la véritable méthode de la science, y compris celle de Newton. Par exemple, ce dernier fit de « nombreuses conjectures quant aux causes physiques des phénomènes optiques (entre autres) et alla même en partie jusqu’à les proposer comme des faits. Ainsi, dans son explication de ce qui fut par la suite appelé “anneaux de Newton”, il traita les phases alternatives de transmission facile et de réflexion facile le long d’un rayon lumineux comme des faits établis expérimentalement » (Forbes et Dijksterhaus, op. cit.).

La science avançait à grands pas. Et pourtant, la conception générale du monde qui en découlait était conservatrice. Une conception statique et mécaniste imprégna les esprits pour des générations, comme Engels le souligne :

« Mais ce qui caractérise surtout cette période, c’est qu’elle voit se former une conception d’ensemble qui lui est propre et dont le point central est l’idée de l’immuabilité absolue de la nature. Quelle que fût la façon dont la nature même s’était formée, une fois qu’elle existait elle restait semblable à elle-même tant qu’elle durait. Une fois mis en mouvement par le mystérieux “choc initial”, les planètes et leurs satellites continuaient à graviter sur les ellipses prescrites pour toute l’éternité, ou en tout cas jusqu’à la fin de toutes choses. Fixes et immobiles, les étoiles reposaient pour toujours à leur place, s’y maintenant réciproquement par la “gravitation universelle”. La terre était restée immuablement la même, soit de toute éternité, soit, dans l’autre hypothèse, depuis le jour de sa création. Les “cinq parties du monde” actuelles avaient toujours existé ; elles avaient toujours eu les mêmes montagnes, les mêmes vallées, les mêmes cours d’eau, le même climat, la même flore et la même faune, à moins que la main de l’homme n’y eût causé des changements ou des déplacements. Les espèces végétales et animales étaient fixées une fois pour toutes à leur naissance, le semblable engendrait constamment le semblable, et c’était déjà beaucoup que Linné admît la possibilité de formation de nouvelles espèces, çà et là, par croisement. A l’opposé de l’histoire de l’humanité qui se déroule dans le temps, on n’accordait à l’histoire de la nature qu’un déploiement dans l’espace. On niait tout changement, tout développement dans la nature. La science de la nature, si révolutionnaire dans ses débuts, se trouvait soudain devant une nature absolument conservatrice, dans laquelle – jusqu’à la fin du monde ou pour l’éternité – tout devait rester tel. » (Engels, Dialectique de la nature, Introduction, op. cit.).

La décadence de l’empirisme

Tandis que le matérialisme de Bacon reflétait la perspective pleine d’espoir, tournée vers l’avenir, de la Renaissance et de la Réforme, la philosophie de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe a pris forme dans un tout autre climat. En Angleterre, les riches et les puissants avaient été choqués par les « excès » de la Guerre civile. Ayant brisé le pouvoir de la monarchie absolue, la bourgeoisie n’avait plus besoin des services de la petite bourgeoisie révolutionnaire et des couches inférieures de la société, les troupes de choc de la Nouvelle Armée de Cromwell, qui avaient commencé à exprimer leurs exigences propres – non seulement sur le plan religieux, mais aussi en remettant en cause la propriété privée.

Cromwell lui-même avait écrasé l’aile gauche représentée par les Niveleurs et les Bêcheux. Mais après la mort de Cromwell, les riches commerçants presbytériens de la Cité de Londres ne se sentirent pas en sécurité tant qu’ils n’eurent pas invité Charles à revenir de France. Le compromis avec les Stuarts ne dura pas longtemps ; la bourgeoisie fut obligée de détrôner Jacques, le successeur de Charles. Mais cette fois-ci, il n’était plus question d’en appeler aux masses. La bourgeoisie eut recours aux services d’un protestant hollandais, Guillaume d’Orange, pour prendre possession du trône d’Angleterre, à condition qu’il accepte le pouvoir du Parlement. Ce compromis, connu sous le nom de « Glorieuse Révolution » (quoiqu’il ne fût rien de tel), consolida durablement le pouvoir de la bourgeoisie en Angleterre.

Les conditions d’une croissance rapide du commerce et de l’industrie – ainsi que de gigantesques progrès de la science – étaient réunies. Dans le champ de la philosophie, toutefois, les résultats furent plutôt maigres. De telles périodes ne sont pas propices à de grandes généralisations philosophiques. « De nouveaux temps », écrivait Plekhanov, « produisent de nouvelles aspirations, qui produisent à leur tour de nouvelles philosophies ». L’âge révolutionnaire héroïque était passé. La nouvelle classe dominante ne voulait plus entendre parler de telles choses. Elle baptisa même la vraie révolution, celle qui avait brisé le pouvoir de ses ennemis, du nom de « Grande Rébellion ». Les hommes d’argent étaient guidés par des considérations étroitement pratiques, et considéraient avec méfiance la théorie, même s’ils encourageaient la recherche scientifique qui avait des conséquences pratiques, traduisibles en monnaie sonnante et trébuchante. Cet état d’esprit étroitement intéressé pénétra la pensée philosophique de l’époque, au moins en Angleterre, où elle ne brilla vraiment que dans les œuvres de satiristes tels que Swift et Sheridan.

L’évolution ultérieure de l’empirisme en révéla les limites. La philosophie anglo-saxonne a fini par s’enfoncer dans une impasse dont elle n’est toujours pas sortie. Le côté négatif du « sensualisme » est déjà évident dans les œuvres de David Hume (1711-1776) et de George Berkeley (1685-1753). Ce dernier était l’évêque de Cloyne en Irlande. Reflétant l’état d’esprit de conservatisme philosophique qui prédominait à son époque, Berkeley s’opposait avec acharnement à ce qu’il considérait comme les tendances subversives de la science contemporaine, dans laquelle il voyait une menace pour la religion. S’il n’était pas un penseur original, il était suffisamment intelligent pour se rendre compte qu’il était possible de profiter du côté faible du matérialisme existant, de manière à le retourner en son exact opposé. Ce qu’il fit très efficacement dans son œuvre la plus importante, les Principes de la connaissance humaine (1734).

Partant des prémisses de la philosophie de Locke, Berkeley s’efforça de prouver que le monde matériel n’existe pas. La théorie empiriste de Locke commence par cette proposition évidente : « J’interprète le monde à travers mes sens ». A cela, il est toutefois nécessaire d’ajouter cette affirmation tout aussi évidente que le monde existe indépendamment de mes sens, et que les impressions que je reçois à travers mes sens proviennent du monde matériel extérieur. A moins d’accepter cela, on débouche très rapidement sur le mysticisme et l’idéalisme subjectiviste les plus grotesques.

Berkeley comprenait parfaitement qu’une position matérialiste cohérente porterait un coup fatal à la religion. Il se méfiait énormément de la nouvelle science, qui semblait ne laisser aucune place au Créateur. Newton se déclarait croyant, mais sa conception de l’univers comme vaste système de corps en mouvement, agissant tous suivant les lois de la mécanique, choquait l’évêque. « Où est Dieu dans tout cela ? », demandait-il. Newton assignait au Tout-Puissant la tâche d’une première impulsion pour mettre tout en mouvement – mais, après cela, Dieu semblait ne plus avoir grand-chose à faire !

Locke, comme Newton, ne renonça jamais à la religion, mais la simple déclaration que Dieu existe (déisme), sans lui donner de rôle réel dans les affaires des hommes ou de la nature, ne constituait qu’une feuille de vigne commode pour couvrir l’incroyance. Comme l’écrivait Marx, « pour le matérialisme, le déisme n’est qu’un pis-aller pour se débarrasser de la religion ». A la suite de Newton, Locke fut heureux de tenir pour acquise l’existence d’une divinité obligeante qui, après avoir communiqué à l’univers une petite poussée initiale, s’est retiré dans les coulisses célestes pour le reste de l’éternité, afin de permettre aux hommes de science de poursuivre leur travail. C’était l’équivalent philosophique de la monarchie constitutionnelle établie à titre de compromis entre le Parlement et Guillaume III, après la soi-disant « Glorieuse Révolution » de 1688 – compromis qui, d’ailleurs, constituait l’idéal politique de Locke.

Cependant, le masque déiste n’a pas trompé Berkeley. Il y avait là, d’évidence, un maillon faible. Et si l’univers n’avait pas commencé ainsi ? Et s’il avait toujours existé ? Locke et Newton supposaient que, suivant les lois de la mécanique élémentaire, un univers mécanique devait avoir démarré à partir d’une impulsion extérieure. Mais ils ne pouvaient d’aucune manière réfuter l’affirmation contraire, selon laquelle l’univers avait éternellement existé. En ce cas, la dernière trace d’un rôle, pour le Créateur, s’évanouissait tout à fait. Locke supposait aussi qu’en plus de la matière, l’univers contenait des substances « immatérielles », les esprits et les âmes. Mais comme il le confessait lui-même, cette conclusion ne découlait pas nécessairement de son système. La conscience pourrait n’être qu’une autre propriété de la matière – ce qu’elle est en effet : la propriété de la matière organisée d’une certaine manière. Là aussi, les concessions de Locke à la religion s’accordaient difficilement avec ses prémisses matérialistes, comme si elles avaient été ajoutées après coup.

La philosophie de Berkeley, comme celle de Hume, est l’expression d’une réaction contre la tempête révolutionnaire de la période précédente – et contre le matérialisme, qui est à la racine de l’athéisme. Berkeley était déterminé à éradiquer le matérialisme une fois pour toutes, et ce par le moyen le plus radical : en niant l’existence de la matière elle-même. Il commence par l’affirmation indéniablement exacte selon laquelle « j’interprète le monde à travers mes sens », mais il en tire la conclusion que le monde existe seulement quand je le perçois :

« esse est percipi » (« être, c’est être perçu »). « La table sur laquelle j’écris, je dis qu’elle existe : c’est-à-dire, je la vois, je la sens ; et si j’étais hors de mon cabinet, je dirais qu’elle existe, entendant par là que si j’étais dans mon cabinet, je pourrais la percevoir, ou que quelque autre esprit la perçoit réellement. (…) Car, que sont les objets mentionnés auparavant sinon les choses que nous percevons par les sens ? Et que percevons-nous d’autre que nos idées ou sensations ? Et n’est-il pas totalement absurde que n’importe lequel d’entre eux, ou combinaison d’entre eux, puisse exister sans être perçu ? » (Principes de la connaissance).

Voilà donc où nous mène l’empirisme, ce matérialisme inconsistant, lorsqu’il est porté au bout de ses conclusions logiques, ou plutôt illogiques. Le monde ne peut exister qu’à condition que je l’observe : c’est exactement ce que dit Berkeley. En fait, il trouve étrange que quiconque puisse penser autrement : « C’est en effet une opinion étrangement répandue entre les hommes que les maisons, les rivières, et, en un mot, tout le monde sensible, possèdent une existence naturelle ou réelle distincte du fait d’être perçu par l’esprit » (Ibid.). La question se pose aussitôt de savoir ce qui rend le monde réel du seul fait d’être perçu. Berkeley répond : « Cet être percevant et actif est ce que j’appelle ESPRIT, AME, ou MOI-MEME » (Ibid.).

Tout cela est admirablement clair et dépourvu d’ambiguïté. C’est la doctrine de l’idéalisme subjectif dans toute sa pureté. Les philosophes modernes des différentes écoles du positivisme logique vont exactement dans le même sens, mais le style et l’honnêteté de Berkeley leur font défaut. La rançon de ce genre d’argumentation est le mysticisme et l’irrationalité extrêmes. Elle débouche sur l’idée que moi seul existe et que le monde n’existe que dans la mesure où je suis présent pour l’observer. Si je sors de la pièce, elle n’existe plus, et ainsi de suite. Comment Berkeley justifie-t-il pareille conclusion ? Très simplement. Il peut y avoir des objets qui existent et ne sont pas perçus par mon esprit, mais alors ils sont perçus par « l’esprit cosmique » de Dieu et existent en lui. Ainsi, d’un seul coup, le Tout-Puissant, qui avait été réduit par Newton à une vie précaire aux marges de l’univers mécanique, est réintroduit comme « le chœur entier du Ciel et le fourniment de la Terre », dans un monde entièrement dépourvu de matière. Berkeley pensait que, ce faisant, il avait remporté « le triomphe le plus complet et le plus facile au monde » sur « n’importe quelle malheureuse secte d’athées ».

En termes purement philosophiques, les idées de Berkeley s’exposent à de nombreuses objections. Il reproche à Locke de dédoubler le monde en supposant que, derrière les perceptions sensorielles – qui, selon l’empirisme, sont les seules choses que nous puissions connaître – il y a un monde extérieur de choses matérielles. Et pour supprimer cette dualité, Berkeley se contente de récuser l’existence du monde objectif. Or cela ne règle pas du tout la question. Il reste toujours quelque chose en dehors de nos perceptions. La seule différence est que, selon Berkeley, ce « quelque chose » n’est pas le monde réel et matériel, mais le monde immatériel des esprits créé par l’« esprit cosmique » de Dieu. En d’autres termes, en considérant les impressions sensorielles comme quelque chose d’indépendant, de séparé du monde objectif et matériel, on aborde rapidement aux rives du spiritualisme, la pire sorte de mysticisme.

Toute l’argumentation de Berkeley repose sur sa prémisse initiale selon laquelle on ne peut connaître que les impressions sensorielles, mais jamais le monde extérieur à nos sens. C’est affirmé de façon dogmatique, d’entrée de jeu, et tout le reste en dérive. Autrement dit, Berkeley présuppose ce qu’il est censé prouver, à savoir que les sensations et les idées ne sont pas le reflet du monde extérieur, mais des choses existant de plein droit. Elles ne seraient pas une propriété de la matière pensante, du cerveau humain et du système nerveux, susceptibles d’être étudiées et comprises scientifiquement ; il s’agirait de choses mystérieuses relevant du monde spirituel, émanant de l’esprit de Dieu. Dès lors, les sensations et les idées ne serviraient pas à nous relier au monde, mais constitueraient, au contraire, une barrière impénétrable au-delà de laquelle on ne peut rien connaître avec certitude. En poussant à l’extrême les arguments de l’empirisme, Berkeley a réussi à le transformer en son contraire.

Engels faisait remarquer que même Bacon, dans son histoire naturelle, donne des recettes pour fabriquer de l’or – et que Newton, à la fin de sa vie, « s’occupa grandement à expliquer l’Apocalypse de Saint-Jean. Ainsi n’y a-t-il pas à s’étonner si dans la période récente l’empirisme anglais, dans la personne de quelques-uns de ses représentants – et pas les pires d’entre eux – semble avoir été la proie sans défense du spiritisme importé d’Amérique » (La Dialectique de la Nature, op. cit.). Comme nous le verrons, la propension à la pensée mystique ne disparaît pas avec les progrès de la science, mais semble même croître géométriquement. C’est le prix à payer pour l’attitude désinvolte des scientifiques, qui s’imaginent pouvoir se passer de tous les principes philosophiques généraux. Chassée par la porte, la philosophie revient immédiatement par la fenêtre – et invariablement sous sa forme la plus rétrograde et mystifiante.

De même que toutes les idées sont, en dernière analyse, dérivées du monde objectif et matériel dont Berkeley nous dit qu’il n’existe pas, de même, en fin de compte, leur vérité (ou fausseté) se décide par la pratique, par l’expérimentation, par de nombreuses observations, et, surtout, par l’activité pratique des hommes en société. Berkeley a vécu à une époque où la science avait largement réussi à se libérer de l’étreinte mortelle de la religion, rendant ainsi possibles les plus grands progrès. Comment les idées de Berkeley sont-elles compatibles avec cela ? Quel genre d’explication les idées de Berkeley donnent-elles du monde matériel ? Comment se rapportent-elles aux découvertes de Galilée, Newton et Boyle ? Par exemple, la théorie corpusculaire de la lumière ne peut pas être vraie, selon Berkeley, car ce dont elle parle n’existe pas.

Berkeley a rejeté la théorie newtonienne de la gravité parce qu’elle avait recours à des « causes corporelles ». Le Soleil et la Lune, étant matériels, ont une masse ; mais mes perceptions sensorielles de ces corps n’en ont aucune – et ne peuvent donc exercer une attraction que sur mon imagination. De même, Berkeley a rejeté la plus importante de toutes les découvertes mathématiques : le calcul différentiel et intégral, sans lequel les réalisations de la science moderne n’auraient pas été possibles. Le concept de divisibilité infinie de « l’espace réel » allant à l’encontre des postulats de base de sa philosophie, l’évêque s’y opposait avec véhémence. Après s’être dressé contre les grandes découvertes scientifiques de son temps, il a terminé sa vie en louant les vertus curatives de l’eau de goudron.

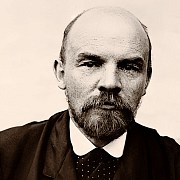

On pourrait penser qu’une philosophie aussi excentrique était vouée à disparaître sans laisser de trace. Mais il n’en fut rien. Les idées de l’évêque Berkeley ont continué, jusqu’à nos jours, à exercer une étrange fascination sur les philosophes bourgeois. Elles sont l’origine et la base de la théorie de la connaissance (« épistémologie ») du positivisme logique. Lénine a brillamment réfuté cette théorie dans son Matérialisme et empiriocriticisme, sur lequel nous reviendrons plus tard.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette philosophie irrationnelle et anti-scientifique a pénétré la pensée de nombreux savants, par l’entremise des différentes versions de positivisme logique. A son époque, les idées de Berkeley n’eurent pas beaucoup d’écho. Pour être acceptées par la société « cultivée », il leur fallait attendre le climat intellectuel de notre époque, où les plus grands progrès de la connaissance côtoient d’énormes régressions culturelles. Comme le fait remarquer G. J. Warnock dans son Introduction aux Principes de la connaissance humaine, la philosophie de Berkeley « a gagné plus de faveur générale de nos jours que jamais auparavant ». Ainsi, « aujourd’hui, certains physiciens (…) sont enclins à argumenter exactement comme il le fit, c’est-à-dire à affirmer que la physique n’est pas une affaire de vérité factuelle, mais essentiellement de commodité mathématique et prédictive » (G. J. Warnock, p.25). Le savant et philosophe idéaliste Eddington a déclaré que nous « avons le droit de croire qu’il y a, par exemple, des couleurs vues par d’autres personnes, mais pas par nous-mêmes, des rages de dents subies par d’autres personnes, des plaisirs et des souffrances ressenties par d’autres personnes, et ainsi de suite, mais nous n’avons aucun droit d’en inférer des événements que personne n’éprouve et qui ne font partie d’aucun “esprit” » (Russell, op. cit., p.631). Des positivistes logiques comme A. J. Ayer acceptent l’argument selon lequel on ne peut connaître que des « contenus sensoriels » ; ils en concluent que la question de l’existence du monde matériel est dépourvue de sens. Et ainsi de suite. Le vieux Berkeley doit bien rire dans sa tombe !

La valeur de n’importe quelle théorie – ou hypothèse – est déterminée, en définitive, par la question de savoir si elle peut être appliquée à la réalité avec succès, si elle fait progresser notre connaissance du monde et notre contrôle sur nos vies. Une hypothèse qui ne fait rien de tout cela n’est bonne à rien ; elle est le produit de la spéculation gratuite, comme les disputes des Scholastiques médiévaux sur la question de savoir combien d’anges peuvent danser sur la tête d’une épingle. Une énorme quantité de temps a été gaspillée, dans les universités, dans des débats sans fin sur de telles choses. Même Bertrand Russell est contraint d’admettre ce qui suit à propos d’une théorie comme celle de Berkeley : elle « nous interdirait de parler de ce que nous n’avons pas nous-mêmes explicitement perçu. S’il en est ainsi, c’est une conception que personne ne peut adopter en pratique, ce qui est un défaut pour une théorie qui est prônée pour des motifs pratiques ». Cependant, dans la phrase qui suit immédiatement, Russel se sent obligé d’ajouter que « la question tout entière de la vérification, et sa relation avec la connaissance, est difficile et complexe ; je veux donc la laisser de côté pour l’instant » (op. cit., p.632). En réalité, ces questions ne sont « difficiles et complexes » que pour ceux qui acceptent la prémisse selon laquelle tout ce que nous pouvons connaître est le donné sensible, séparé du monde matériel. Etant donné que c’est là le point de départ d’un grand nombre de philosophes modernes, ils ont beau tourner les choses dans tous les sens, ils ne sortent pas du piège posé par l’évêque Berkeley.

La fin de la route

La philosophie empiriste, dont les débuts avaient suscité tant d’espérances, connut un arrêt complet avec David Hume (1711-1776). Conservateur convaincu, Hume mit fidèlement ses pas dans ceux de Berkeley, quoique plus prudemment. Son ouvrage le plus fameux, le Traité de la nature humaine, fut publié en 1739 en France, où il tomba à plat.

Selon Hume, la réalité n’est qu’une suite d’impressions, dont les causes sont inconnues et inconnaissables. Il considérait comme insoluble le problème de l’existence ou de l’inexistence du monde, et fut l’un des premiers de ces philosophes à traduire leur ignorance en grec et à l’appeler « agnosticisme ». Au fond, cela nous ramène à l’idée des Sceptiques grecs selon laquelle le monde est inconnaissable.

Sa principale prétention à la célébrité repose sur la section de son œuvre intitulée De la connaissance et de la probabilité. Là aussi il n’est pas original ; il développe une idée déjà présente chez Berkeley : l’inexistence de la causalité. Argumentant contre les récentes découvertes de la science mécanique, il s’efforce de montrer que la causalité mécanique n’existe pas, que nous ne pouvons pas dire qu’un événement particulier cause un autre événement, mais seulement qu’un événement en suit un autre. Par exemple, si nous chauffons de l’eau jusqu’à cent degrés, nous ne pouvons pas dire que cette action a causé l’ébullition ; nous pouvons seulement dire que l’eau est entrée en ébullition après qu’on l’a chauffée. Autre exemple : si un homme est renversé par un camion de dix tonnes, nous ne pouvons pas affirmer que sa mort a été causée par le choc. Elle a seulement succédé au choc. C’est tout.

De tels raisonnements peuvent sembler incroyables, mais ils sont le résultat inévitable d’une stricte application de cette sorte d’empirisme étroit qui exige de s’en tenir « aux faits et à rien d’autre qu’aux faits ». Tout ce que nous pouvons dire est qu’un fait en suit un autre. Nous n’avons pas le droit d’affirmer qu’une chose en cause effectivement une autre, car ce serait aller au-delà du fait singulier enregistré par nos yeux et nos oreilles à un moment donné. Tout cela nous rappelle l’avertissement du vieil Héraclite : « les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins pour les hommes dont l’esprit ne comprend pas leur langage ».

Encore une fois, il est frappant de noter que, parmi toutes les grandes idées philosophiques des deux siècles derniers, bon nombre de philosophes et de savants modernes ont pris comme point de départ et d’inspiration les écrits de Hume. Ils ont avidement repris son rejet de la causalité pour appuyer certaines conclusions philosophiques incorrectes que Heisenberg et d’autres ont tenté de tirer de la mécanique quantique. On y reviendra plus loin.

Selon Hume, lorsque nous disons que « A » cause « B », nous voulons seulement dire que, par le passé, nous avons constaté la succession de ces deux faits à de nombreuses reprises – et que, par conséquent, nous croyons que cette succession va se répéter à l’avenir. Cependant, ce n’est qu’une croyance, et non une certitude. Ce n’est pas une nécessité ; c’est seulement une probabilité. Ainsi, « la nécessité n’existe que dans les esprits, pas dans les choses ».

En premier lieu, nier la causalité conduit à rejeter la pensée scientifique et rationnelle en général. La raison d’être de la science consiste précisément dans la tentative de fournir une explication rationnelle aux phénomènes naturels. De l’observation d’un grand nombre de faits, on tire des conclusions générales. Une fois qu’on a suffisamment testé ces conclusions – et qu’on a démontré leur large application –, elles acquièrent le statut de lois scientifiques. Naturellement, toutes ces lois reflètent l’état de nos connaissances à un certain stade du développement de l’humanité. Par conséquent, elles sont ultérieurement dépassées par d’autres théories et d’autres hypothèses, qui expliquent mieux les choses. Au cours de ce processus, on parvient graduellement à une compréhension plus profonde de la nature – et de nous-mêmes. Il n’y a pas plus de limites à ce processus qu’à la nature elle-même. Chercher une Vérité Absolue qui expliquerait tout, une « Grande Théorie Universelle », c’est à peu près aussi vain que de chercher la pierre philosophale.

Le fait qu’une généralisation particulière puisse être réfutée, à un certain stade, n’autorise pas à se passer de toute généralisation. Cela ne signifie pas davantage qu’on doive renoncer à toute vérité objective et trouver refuge dans le genre de scepticisme que défendait Hume. Un tel scepticisme est incompatible non seulement avec la science, mais aussi avec la vie quotidienne. Il se réduit, au final, à une pose prétentieuse, cette même pose que prennent ceux qui doutent de l’existence du monde matériel, mais ne renoncent pas pour autant à manger, à boire – et qui, tout en niant fermement l’existence de la causalité, s’efforcent d’éviter les rencontres inopportunes avec des camions de dix tonnes.

Toutes les lois naturelles sont fondées sur la causalité. Les marées sont causées par l’attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. La fission de l’atome cause une explosion nucléaire. La privation de nourriture et de boisson, à la longue, cause la mort par inanition. Le fait d’être renversé par un camion cause le même résultat d’une autre manière. L’existence de la causalité est aussi certaine que possible en ce monde matériel et peccamineux. Mais pas encore suffisamment certaine pour les disciples de Hume. Si l’on suit son type d’argumentation, toute prévision devient irrationnelle, parce qu’il y a toujours la possibilité que les choses se passent différemment. Bertrand Russell explique sans rire :

« Je veux dire que, en prenant même pour exemples nos plus fermes attentes, comme celle selon laquelle le Soleil se lèvera demain, il n’y a pas une once de raison pour supposer qu’elles seront plus vraisemblablement vérifiées qu’infirmées » (op. cit., p.641). Plus loin, il ajoute : « Par exemple : quand (pour reprendre un exemple précédent) je vois une pomme, l’expérience passée me fait attendre qu’elle ait le goût d’une pomme, et non celui d’un rôti de bœuf ; mais il n’y a aucune justification rationnelle à cette attente » (ibid., p.643).

Puisque nous ne pouvons rien connaître, Hume conclut que « tous nos raisonnements concernant les causes et les effets ne sont dérivés de rien d’autre que de l’habitude », et que « la croyance est plus proprement un acte de notre nature sensible que de notre nature intellectuelle » (Traité, Livre I, Partie III, section 4). En d’autres termes, la connaissance est abandonnée au profit de la croyance.

Il faut garder à l’esprit que l’intention déclarée de tout cela est d’éliminer la métaphysique du champ de la pensée, laquelle sera ainsi limitée à une simple et, espérons-le, scientifique énumération des « faits ». Un bel esprit a défini un jour la métaphysique comme « un aveugle dans une chambre noire cherchant un chapeau noir qui n’existe pas ». Cette phrase décrit adéquatement le tâtonnement maladroit de ceux qui, en récusant la causalité, ouvrent immédiatement la porte à l’irrationalité. Avec Hume, la philosophie empiriste revient à son point de départ. Comme le dit Russell à juste titre :

« L’ultime résultat de l’enquête de Hume sur ce qui passe pour être de la connaissance n’est pas ce que l’on doit supposer qu’il avait souhaité. Le sous-titre de son œuvre est : “Un essai pour introduire la méthode expérimentale de raisonnement dans les sujets moraux”. Il est évident qu’il a commencé avec la croyance que la méthode scientifique dit la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité ; il finit cependant par la conviction que la croyance n’est jamais rationnelle, puisque nous ne connaissons rien. Après avoir énoncé les arguments en faveur du scepticisme (Livre I, Partie IV, section 1), il poursuit, non pas pour réfuter ces arguments, mais pour en revenir à la crédulité naturelle » (op. cit., p.644).

On peut être tenté de demander quelle est la valeur pratique d’une telle philosophie. Sur ce point, il n’y a aucune réponse disponible de la part de Hume, qui commente les choses avec une grande frivolité teintée de cynisme :

« Ce doute sceptique, aussi bien relativement à la raison qu’aux sens, est une maladie, qui ne peut jamais être guérie radicalement, mais qui doit revenir à tout moment, bien que nous la chassions, et que parfois nous semblions totalement libérés d’elle (…). Seules la négligence et l’inattention peuvent nous offrir un remède. C’est pour cette raison que je me fie entièrement à elles ; et que je prends pour acquis, quoi qu’en pense le lecteur à ce moment présent, que d’ici une heure il sera persuadé qu’existent à la fois un monde interne et un monde extérieur » (op. cit., p.645).

Ce n’est pas là de la vraie philosophie, mais précisément une impasse métaphysique. Cela ne nous dit rien du monde et ne conduit nulle part. C’est seulement ce qu’on pouvait attendre d’un homme qui pensait qu’il n’y avait aucune raison d’étudier la philosophie, sinon à titre d’aimable passe-temps. Et assurément, il n’y a certainement aucune raison d’étudier la philosophie de Hume, sinon à titre de vain gaspillage de son temps.

Nous pouvons être d’accord avec Bertrand Russell sur un point : la philosophie de Hume représente « la faillite de la rationalité du XVIIIe siècle ». Les idées de Hume, comme celles de Berkeley, marquent un mouvement vers l’idéalisme subjectif. C’est l’empirisme sens dessus dessous. En partant de l’idée que toute connaissance dérive de l’expérience, on en arrive à la conclusion que rien ne peut être appris de l’expérience et de l’observation. C’est l’antithèse de l’esprit scientifique et progressiste sur lequel s’ouvrit la Renaissance. On ne peut rien attendre de positif d’une telle philosophie. Nous pouvons donc laisser tous ceux qui doutent que le Soleil se lèvera demain là où nous les avons trouvés : dans l’obscurité, où ils glaneront quelque consolation à leurs difficultés dans l’espoir de manger une pomme au goût de rôti de bœuf.

La naissance du matérialisme français